[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。

ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。

質問

質問

溝を掘るための道具です。

Dado cutter はテーブルソーやラジアルアームソーで使用する丸ノコの刃のことで、

Chipperを重ねるタイプと Wobble といって回転面をずらすタイプがあります。

Wobble Dado Cutter は構造上、溝の底が円弧を描いてしまします。

今ではほとんどが前者ですし、私もChipperをお勧めします。(安物は Wobble なので要注意)

Chipper はいろいろな厚さがあって、これらを組み合わせることにより、いろいろな幅の溝を

切ることができます。シマーという薄板を挟むことにより微調整も可能です。

私は6インチと8インチを持っています。8インチのほうが深い溝が掘れますが、ほとんどの

場合は6インチで十分です。

|

|

|

|

|

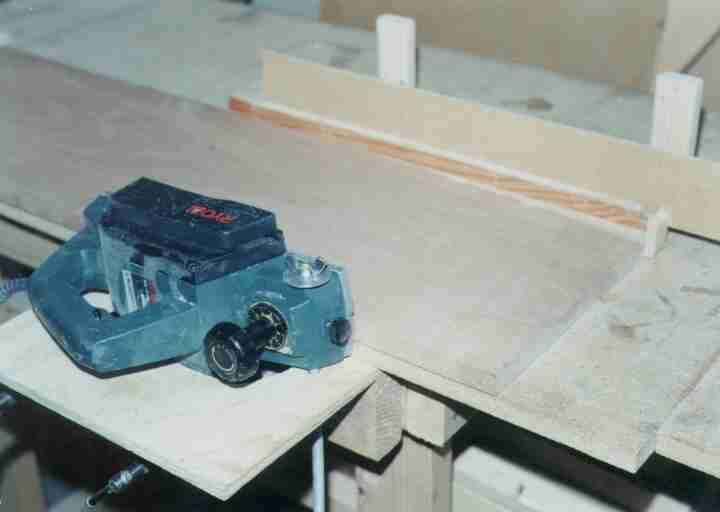

高価なジョインターを買わなくても手持ちの電動カンナでジョインターの代わりをさせることが

できます。ちょうどジョインターを横に寝かせたような感じです。写真のように電動カンナを横に

固定します。作業台をジョインターのフェンスに見立ててカンナに押し付けながらエッジを削ります。

電動カンナの刃がむき出しになりますので安全には十分に気を付けてください。写真のようなプッシュ

治具を作ることをお勧めします。

垂直の調整はカンナに突き刺した長いボルトを操作します。私はクランプを組み合わせましたが、

ここはご自分で工夫してください。

右下の写真はジョインターを使って木端を完全に直線にしたあとに板を4枚はぎ合わせたものです。

それぞれの板が隙間なく、完全に密着しているのがわかります。少しでも隙間あって、それを無理矢理

クランプで締め上げると、後に反りなどの不具合が現れます。

|

|

|

|

|

|

ベルトサンダーは大変アグレッシブな工具で、天板などを滑らかにするときに

ちょっとでも油断すると溝や段差を作ってしまいます。コントロールが難しいです。

おすすめはサンダーの裏面(ベルトとサンダーの間)にグラファイトの板を貼るこ

とです。私の持っているのは安物の3X21のベルトサンダーですが、このグラファイト

の板を貼ってからというもの、パフォーマンスが格段に良くなりました。実にスムーズに

削ることができます。わずか数ドルの投資ですので安いものです。

粒番は通常は120か220を使用しています。目詰まりしたら、クリーナーと

言われる生ゴムのスティックで消しゴムのように表面をなでます。サンドペーパーを

長もちさせることができます。

デルタの14インチのバンドソーは愛好者が多いだけあって純正、社外を問わずオプ

ションが豊富です。(ジェットなど”デルタのクローン”と言われるモデルも同様)

まずはレイズドブロックを付けましょう。これは切削高を6インチ上昇させるもので

12インチまでリソー(厚板を薄くする)できるようになります。これを装着すると

替刃の長さが105インチになります。

次に刃を選びます。リソー用に1/2インチのチップソーを買いましょう。これは

100ドル以上する高価なものですが、切れ味が違います。

それから曲線切りに1/8インチのシリコンスチールを買います。これは低張力用に

設計されたもので、糸ノコのように実に細かく綺麗に切れます。

最後にクールブロックをベアリングに置き換えます。両側からベアリングで刃を

挟むものもありますが、私の使用している、後ろ一点で支えるほうがコントロールは

しやすいです。

残念ながら30センチもの長い刃を手で精度良く研ぐのは不可能です。方法は3つ。

その1、専門業者に研いでもらう。

その2、使い捨てと割り切って新しい刃を購入する。

その3、自分で研ぐ。

もしプレーナーだけしか持っていないのであれば1か2で十分でしょうが、その他にも

ジョンター(手押しカンナ)や特にレイズ(木工旋盤)を持っているのであれば自分で

シャープナーを購入することを勧めます。私の使用しているのは日本でも愛好者が多い

トーメックのものです。アタッチメントでいろいろな刃物に対応できます。

砥石が少し荒いのが欠点ですが、キングから専用の800番と4000番の砥石が発売

されています。

この製品は扱い業者により値段にかなり差が見られます。本体は安いのにオプションが

高価だったり、その逆だったり。購入されるときは複数の業者を比較されることをお勧

めします。

写真左は12インチのプレナーの刃を研いでいるところ。左はレイズで使用するガウジ

を研いでいるところ。

私もよくフォークリフトのパレットなどの廃材を利用します。廃材を利用する上でやっかい

なのが古釘などの金属が木の中に残っていることです。製材された輸入材でもラベルを貼るのに

ステープルを使用していることがあり、これでうっかり刃を欠いてしまうことがあります。

私は文明の利器である金属探知機を使ってます。ガードマンや警察が銃器のチェックの為に

使用するものを流用しています。防犯グッズを扱う店で購入できます。私は中古品を格安で

購入しました。

これで廃材の表面をスキャンすると、内部に潜り込んだほんの小さな釘でも実に感度良く

感知できます。

めちゃめちゃ使いづらいです。でも慣れもあります。私のワークショップはすべてインチを

使用しています。定規や巻き尺もすべてインチ単位です。面倒なのが計算です。分数での四則

演算はややっこしいです。私は専用の電卓を使用しています。

写真の電卓は2つともインチ、フィートの計算ができる特殊なものです。通販で購入できます。

日本ではラジアルアームソーはほとんど知られていませんが、アメリカのウッドワーカーの間では

とてもポピュラーなものです。(日本のメーカーではリョービからも発売されています。)

誘導モーターを使用しているので丸ノコに比較したら騒音は格段に静かです。

私の持っているものは小型で10インチのものですが、通常は12インチ。大きなものは18インチなんて

のもあります。

丸ノコが宙に浮いているような構造をしています。丸ノコの高さはハンドルを回して調節できます。

使い方はスライディングコンパウンドマイターソー(叉は単なるマイターソー)とほとんど同じです。

つまりコンパウンドカット(刃が垂直方向に斜めになる)とマイターカット(刃が水平方向に斜めになる。)

が出来ます。

切断に使用するときは下にあるサクリフィシャルボードとともにカットします。このため切断面にチップオフ

(ささくれ)が出来ません。

それに加えてデイドカッター(溝切りカッター)をつけて溝切りができます。ホゾ加工や組み継ぎが

簡単に正確にできます。

欠点はセルフフィードと言って、丸ノコを引いて切る時に丸ノコが材料に食い込む方向に力が働くために

コントロールが難しいことです。最近の製品はセルフフィードをコントロールする装置が装着されている

ものもあります。

|

|

|

|

釘打ちをしてくれるものです。

家具作り用から建築用までいろいろと釘の種類があります。原理も空気圧式、内燃式、電動式などが

あります。家具作り一般的なのは圧縮空気を利用してフィニッシュネイル(15から16ゲージ)を打ち

込むもの、ブラッドネイル(18から23ゲージ)を打つもの。そしてステープルを打つものがあります。

(ゲージとは釘の太さを表わす。数字が大きいほど細くなる。)

私が持っているのは18ゲージのニューマティックブラッドネイラーです。1/2インチから2ー1/2

インチまでの釘を打つことができます。これで大抵の家具作りに必要な釘が打てます。

他にエアーコンプレッサーが必要です。私は2馬力のものを中古で買いました。

エアホースを巻取るリールがあると作業がラクです。天井からぶらさげておいて、必要なときにスルスルっと

引き出して使用します。

ネイラーの特徴としては

1/ 早い。カナヅチよりは格段にスピードアップできます。

2/ きれい。頭が完全に隠れます。1ミリ程度の穴があくだけで、釘+釘締よりは跡が目立ちません。

私の持っているネイラーは釘を打ち込む深さを調節できます。

3/ 片手で作業できる。片手でワークピースを押さえられるので精度が上がります。

4/ 狭いところでも釘が打てる。トゥネイルなど、狭いところに斜めに釘を打つなどお手のものです。

5/ 音が静か。トントンではなく、シュポンという音だけです。とくにブラッドネイラーは空気の消費

が少ないので一度コンプレッサーにエアーを貯えておけば100発程度釘が打てます。

|

|

|

|

ごめんなさい。私はズボラで気分屋なもんで図面を書いてその通りに作るというのが苦手なんです。

いつもスケッチしか書きません。スケッチに書き込む寸法もインチを使っているのであまり参考には

ならないと思います。

なんせ図面が無いものですから、板取りが悪く材料をムダにしてしまったり、作っているうちに

全体のバランスが悪くなったり、途中で作るのを辞めてしまったりがしょっちゅうです。その一方

できっちりと図面を作ってから製作にあたる人もいます。(それが普通なのかな?)あやかりたい

ものです。

これは高校のときに学習した三角関数を使えばできます。n角形で、開きの角度がz度の植木鉢の

板の切り出しの計算式を書きました。これを作るのはラジアルアームソーが便利です。アームの角度

をy、ブレードの傾きをxとしています。

|

|

これは木材のグレードのことです。Cはクリヤーつまり節なし。おもに家具に使用されます。

#2はナンバー2コモンといって節が多く、おもに建築材に使用されます。値段は当然Cグレ

ードのほうが高く、2ー3倍します。Cグレードが欲しいときは#2を買って、節の無い部分

を使用したほうが得でしょう。私はさらに安い#3グレードを良く使用します。当然、節や

割れなど欠陥が多いですが、そこは避けて使用するか、逆にワンポイントとして使用します。

これは高校のときに学習した三角関数を使えばできます。

椅子の脚の開く角度をxとします。脚の長さをb、座面での脚の間隔をa、座面の高さをH、

座面から任意の距離bのストレッチャーの長さはWになります。

また脚とストレッチャーの角度はyです。

Wの長さのストレッチャーを用意して、角度yの穴を脚に開ければピッタリ収まるはずです。

空気中の水分と反応しますので、空気に触れさせないことが重要です。初めに使い始めたら

そのまま逆さまにして保存します。決して上を向けてはいけません。上の空間の表面は固まっ

てしまうかもしれませんが、下から使用するので問題ありません。

ポリウレシングルーのいいところはフォームアップと言って少しぐらいのギャップを埋めて

くれるところです。オープンタイムも30分ぐらいと長いので複雑な接着も余裕で出来ます。

グルーは片側だけに塗り、もう片方は水に浸したスポンジで湿らせます。

グルーを手につけないよう注意することです。私はいつも薄手のゴム手袋を使用しています。

なぜかは付けてみればわかります。一週間後悔します。

(追記その1)

最近逆さまにして保存するタイプが発売になりました。早速買って使ってみましたが、重心

が高いせいかよく倒れます。自分で台をつけて使用しています。

(追記その2)

Bloxygenという商品名のスプレーがあります。これはアルゴンなどの不活性ガスを主体とし

たスプレーで、これを残った接着剤の空間や油性ペイント、油性ポリウレタンなどの缶のフタ

を閉める前にシュっとひとふきしておくと中身が反応して固まるのを防ぎます。