木工と安全

木工と安全

[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。

ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。

木工と安全

木工と安全

日本では電動工具を手工具の延長と考える人がまだまだ多いようです。電動工具の安全性には十分に配慮しましょう。特に基本中の基本である安全メガネは車でいうシートベルトです。習慣にしましょう。

(1)ある日新聞の家庭欄を見ていて驚きました。そこには親子での木工教室の写真が載っていたのですが、小学生ぐらいの子供が卓上のベルトサンダーを使っていました。木片を持ち、ベルトサンダーで削っています。安全メガネなしで。ベルトサンダーは材をしっかりと固定しないとキックバックを受けます。握力のない子供では木片が顔に向かって飛んでくることも十分考えられます。

(2)手持ちの木工雑誌を開いてみましょう。初心者の女性が先生に指導を受けながら、ジグゾーやトリマーを使って作品を作っています。彼女は安全メガネをしているでしょうか?毎分2万回転ものスピードで回っているトリマーのビットが使用中に折れたらどのようなことになるでしょう?

(3)手持ちの木工雑誌を開いてみましょう。輸入工具の紹介が載っています。日本の輸入代行店の人が使用法を紹介しています。その人は安全メガネをしているでしょうか?その人は輸入代行店でありながら、その工具の説明書を読んでいないのでしょうか?

手工具と電動工具はハッキリと区別されています。どの雑誌を見ても、テレビ番組を見ても、店頭でのデモンストレーションを見ても、電動工具を使用する場面では最低限のルールである安全メガネは着用しています。例えば雑誌にある工具の危険な使用方法をしている写真が載ったとします。すぐに読者から抗議があり、次々号で訂正謝罪文が掲載されます。

下記の2枚の写真は創刊25年になるある有名な木工雑誌のものです。左側の写真はジョインター(手押しカンナ)を操作しているところです。左手がカッターヘッドのすぐ近くにあり危険な状態です。読者からの抗議で後に右の写真にあるように謝罪文が掲載されました。因みに操作している人はこの雑誌では毎回登場する超有名人です。

ホームページ上で実際に起こった事故を掲載して安全に対しての啓蒙に努めているところもあります。英語が理解できるのでしたら次のページでいくつかの事例を読んでみて下さい。

Search for Woodworking Accident Reports

ここのページはよくまとまっています。電動工具別(ジグソー、ルーターなど)、経験レベル(初心者、中級車、上級者)、怪我の種類(ヒヤっとした、かすり傷を負った、医者による手当てを受けた)など細かく区分されていて、検索もできます。最後に事故を未然に防ぐ為のアドバイスもあるし、自分で実際に起こった事例を登録して、自分の経験を他のウッドワーカーと共有することもできます。

このホームページから事例の要約を参考までにご紹介します。

ある初心者の例(テーブルソー)

テーブルソーで板を切っていたら、板を押すための治具(プッシュ治具)が折れ腕が引き込まれ手首が切断された。叫び声をあげたあとに失神。妻が病院へ運び、3週間意識不明のあと回復までに5ヶ月を要した。切断された手首は見つかっていない。おそらく飼い犬が食べてしまったのだろう。

ある中級者の例(電動丸ノコ)

2X4材を床に置いて切っていた。左手と両ヒザで材を押さえ、右手で丸ノコを操作した。キックバックを受け、丸ノコが太ももの上を走った。膝は骨が露出し130針縫った。職場復帰まで10週間。その後8週間のリハビリを必要とした。

ある上級者の例(ルーター)

ルーターテーブルである作業を終え、次の作業に移るために安全カバーをはずしていた。その時まだ作業を終えていない木片があるのに気付き、安全カバーと押さえジグなしで作業をした。キックバックを受け、右手の人さし指、薬指がルータービットに接触し、先12ミリほどがひき肉の状態になった。医者では縫うこともできず、ただひき肉の部分を取り除くだけだった。未だに指先は短く、気温に敏感になっている。

電動工具を使用していて、工具や作業片が意図しない動きをすることの総称です。例えばジグゾーで板をカットしているとします。ジグゾーの刃がなにかの理由で板に挟まってしまったとします。そうするといままでは刃が上下していましたが、刃が固定されてしまったことにより、今度はジグゾー本体が上下に動きだしてしまいます。このようにキックバックの形態、発生する原理などはその電動工具ごとに違います。まずは使用する電動工具の特性をよく理解することです。また同じ電動工具の種類でもメーカーによる構造の違いによりキックバックの形態も違ってきます。他人の工具を借りるときも注意が必要です。

安全に対処するには2通り。一つはキックバックなどの危険な状況を発生させない。これは知識による安全対策でカバーします。もう一つはたとえ発生してしまってもそれを怪我に結び付けないことです。例え上級者でもキックバックは発生します。安全具をしっかりと身に付けましょう。何度も言いますが、安全メガネは基本中の基本です。

もしあなたが木工教室で電動工具を使用しているなら、おそらく安全に対する十分な説明があったはずです。キックバックの説明もない、安全メガネの着用の義務もない、そんな木工教室でしたら怪我をする前に辞めましょう。講師は電動工具を手工具の延長と考えています。安全に関する認識が欠如しています。

また一部ですが、怪我をしたことをまるで勲章のように語る人がいます。ある木工関係の掲示板では「自分はこんな怪我をした」ということが自慢げに書かれ、それを読んだ木工初心者が「自分はまだ怪我をしていないので一人前ではない」などが話題になっていました。このような風潮には賛成しかねます。

ホームセンター等で市販されています。自分で気に入ったものを使用しましょう。私は普段はメガネを使用しないので、どうもこのメガネというものがうっとうしいです。重くて動くとずれてくるし、つけたりはずしたり面倒だし、防じんマスクをすると曇るし。そこで私の最近のお気に入りは中央のゴーグルタイプのものです。使わないときは額に固定できるし、とても軽い装着感が気に入っています。スキー用のゴーグルの曇り止めもあわせて使用しています。

レイズ(木工旋盤)を使用するときはもっと重装備です。レイズはほんの少しの油断で激しいキックバック(レイズではキャッチとも言います。)が発生します。切りくずが顔に当たるのはもちろんですが、キックバックによりワークピース(試料)がレイズから外れて飛んできたり、やはりキックバックにより手に持っているツール(切削刃)がバウンドして顔に向かってくることがあります。(こわ~)レイズの場合はフェイスマスクと言われる顔全体を覆う防具が必需品です。

騒音も一瞬で聴覚に異常をきたすこともあれば、常に騒音にさらされることにより、徐々に聴覚に異常をきたすことがあります。

ルーターの音はやかましいですよね。そのほか丸ノコなど汎用モーターを使用した工具は概してウルサイです。いっぽう誘導モーター(インダクションモーター、TEFC)を使用した工具は格段に静かです。私の場合いつも工房にいるときは耳栓をしています。耳栓には騒音を何デシベルカットできるかが書いてありますのでそれを参考に選びましょう。私が愛用しているのは柔らかいスポンジ状のタイプです。騒音を33dBカットできるものです。耳障りな高音ほど減衰させてくれます。私は工房でいつも好きなジャズを流しながら作業をするのですが、この耳栓をしても音楽を聴くことはできます。汎用モーターを使用したウルサイ工具を使用するときはさらなる騒音対策が必要です。私の場合は耳栓の上から耳あて(イヤーマフ)を使用します。これでかなりの騒音が防げます。

さらに木屑が舞うような作業をするときは防じんマスクが必要になります。左側が通常の紙を使用したもの。中央は排気弁がついたタイプです。これだとメガネが曇ることがありません。右側は特殊なフィルターを用いたタイプ。木工ショーでおばちゃんの口車に乗せられて買ったのですが、イマイチ。

仕上げ塗料を塗る時やウレタン系の接着剤を使用するときは手袋は必需品です。溶剤が肌から吸収されるのを防ぎます。ビニールのゴワゴワしたものより、ゴム系の手にビッタリと密着するほうが作業はしやすいです。私は有機溶剤系の仕上げはあまり使用しませんが、専用のフィルター付のマスクも場合によっては必要です。

シートベルトが習慣となってしまったら、シートベルトをしないで高速道路を運転するのはとても不安になるでしょう。安全メガネもそれと同じです。一度習慣になってしまえば、安全メガネなしで電動工具を操作するのはとても不安になります。習慣になるまで意識して装着するようにしましょう。

電動工具の特性をよく理解して、どのような場面で、どのようなメカニズムでキックバックが発生するのかをよく理解しましょう。

もしあなたが他の人に電動工具を使った木工を教える立場になったら、安全に関するルールを十分に説明して理解してもらいましょう。

外国製の木工ツールを個人で輸入する方は多いと思います。しかしツールに付属してくる登録カードをメーカーへ返送する人は少ないと思います。この場合、ツールにリコールが発生した場合は個人の責任で対処しなければなりません。オークションなどで中古品を購入した場合も同様です。アメリカでは Consumer Product Safety Committion という政府機関があって、ここで製品のリコール関係の情報を公開しています。

Consumer Products Safety Commission

検索機能もあるので自分の所有している製品やメーカーを入力すればリコールが発生しているのかどうかがわかります。たとえば "Dewalt"と入力すれば27件ものリコールが発生しているのがわかります。(2002年6月現在)

製品の写真も載っているし、問題のあったシリアル番号も公開されているので、すぐにチェックできます。。

定期的に自分のツールにリコールが発生していないかどうかをチェックするようにしたいものです。

日本の輸入代理店から購入した場合はこのようなリコールはどうなるのでしょうか?輸入代理店から購入者に連絡が入り、交換、修理等の対処をしてくれる体制になっていることを確認した上で購入を決めたいものです。

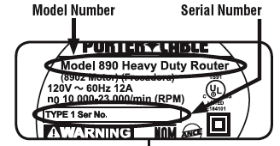

すでにご存知の方も多いと思います。2006年の初頭にポーターケーブルが890シリーズのルーターのリコールを発表しました。

890シリーズは売れ筋で派生モデルも多いだけに、リコール対象もかなり多いと思われます。

リコールの内容は、モーター部分の接触不良で、感電する危険性があるというものです。ただ幸いなことに、今までに事故が発生したことはないそうです。

| Model Number | Porter-Cable Product Name | Serial Number |

|---|---|---|

| 891 | 2 1/4 Peak HP Gripvac™ Router | 10001 through 24647 |

| 892 | 2 1/4 Peak HP Router Kit | 10001 through 68442 |

| 893PK | 2 1/4 Peak HP Multibase Router Kit | 10001 through 68442 |

| 894PK | 2 1/4 Peak HP Multibase Router Kit with Gripvac™ Attachment | 10001 through 24647 |

| 895PK | 2 1/4 Peak MP Multibase Router Kit with Router Table Height Adjuster | 10001 through 68442 |

| 8902 | 2 1/4 Peak HP Variable-Speed Motor | 10001 through 68442 |

左下の写真のピンクで囲まれた四角の部分に"T"の文字が入っているものは安全対策済みのものです。

この部分に"T"の文字がなく、かつシリアル番号が対象の場合はただちに使用を中止して、リコールに応じるようにということです。

こちらがリコールを呼びかけているページです。

実際にはどうしたら良いのかと電話をしてみたところ、モーター部分のみ(ベースはいらない)を最寄りの直属のサービスセンター(Factory Service Center)へ持って来てくれということでした。モーター部分のみを全取っ替えするそうです。

もしアメリカで購入した890シリーズをお持ちでリコール対象の方は、次回アメリカへ行く際にはモーターをお忘れなく。

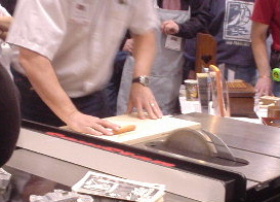

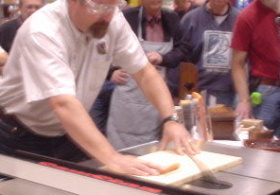

今まで木工ショーは何回も行きました。デモンストレーションも何百回と

見てきました。その中で5本の指に入るインパクトのあるデモがこれでした。

ショップ(工房)の安全性については、アメリカでは盛んに議論されます。 安全メガネ(基本中の基本)さえも装着しない日本とは対照的です。

アメリカではテーブルソーによる事故は9分に1回発生しているそうです。

このSawStopという商品は、指など身体の一部が回転する刃に触れた瞬間に

静電容量の違いを感知して刃にブレーキをかけるというものです。

この製品のコンセプトは木工雑誌などで、数年前から紹介されていました。

アルミのブロックを刃の下側に用意して、動作時はバネの力を利用して、

これを刃に食い込ませることによって停止させます。検知してから刃が止まる

まで3~5ミリ秒。刃が1/6回転ぐらいの間に停止するそうです。

例えば材を毎秒30センチの早さで動かしたとします。(これってかなりのスピードで材を送っていますよね。)刃に触れてから止まるまで5ミリ秒とすると、30cm/S x 5mS = 1.5mm となり、単純計算で行くと1.5mmだけ刃が指に食い込むことになります。

上の写真の右側が動作前、左側が動作後です。

私は初めは市販のテーブルソーにレトロフィット(後付け)で取り付けるものだと 思っていました。実際に開発者もいろいろなメーカーに打診したそうです。 しかしメーカーの反応が良くなかったことから、自分で1から作ろうと 考えたそうです。それでこの "SawStop"というブランドのテーブルソーが完成しました。

実際のデモを見ると、本当に驚きます。

ホットドック用のソーセージを指に見立て、合板と一緒にカットします。

手持ちのソーセージが刃に触れた瞬間に刃が停止します。同時に刃がリトラクトされます。本当に一瞬です。

リトラクト(刃がテーブルの下に引っ込む)の動作は、回転を突然止めることによる慣性によって、なされるそうです。

ゆっくりと送り出すのかと思ったら、可能な限りのスピードで思いっきり材を送り出しています。

当のソーセージはちょっとキズが付いただけ。これだったらバンドエイドか、悪くても1~2針縫うだけで済みそうです。

一度動作させてしまうと、アルミのブロックの部分を交換することになります。

この交換用のブロックが69ドル。指の値段に比べたらタダ同然です。(^^)

本体にはバイパスモードが用意されています。金属をカットするときや、極端に水分量の 多い木材をカットするときは、意図的にこのモードに切り替えます。

ホームページでデモのビデオが見れます。会場でナマで見るほどインパクト

はありませんが、感触は十分に伝わります。

キャビネットソーが約3000ドルと値段は決して安くはありませんが、

検討をする余地は十分にあると思います。特に木工教室の経営者の方などは検討なさっては

いかがでしょうか?

今のところキャビネットソーのみですが、現在コントラクターズソーの準備も進めているようです。

2006/08/27 追記

IWF2006 (International Woodworking Machinery & Funiture Supply Fair)の案内状とともに、SawStop社のプロモーションDVDが届きました。かなり販売に力を入れているようです。

DVDは2部構成になっていて、初めがコンセプトの紹介。そして、機能の紹介です。コンセプトの紹介では実際に事故で指を切断した人が証人として生々しく現実を語ります。

アメリカらしく、ケガをめぐり訴訟が発生したケースも紹介していました。

外科医も登場して、指切断事故について語り、指の接合手術がいかに難しく、金額がかかるかを説明します。

後半は機能の説明です。動作原理の説明や、Dado Cutter用のストッパーも紹介されていました。

SawStopのホームページはこちらです