テーブルソーについて(2)

テーブルソーについて(2)

[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。

ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。

テーブルソーについて(2)

テーブルソーについて(2)

テーブルソーを完璧に使いこなすには調節が重要です。ここではTrunnion(軸受け)の調節について説明します。

テーブルソーはすべてがマイタースロットと呼ばれる溝を基準に調節をします。ここがすべての原点になります。フェンスをこのマイタースロットに平行に調節し、またソーブレードも同じく平行に調節します。(写真の赤いラインを平行に合わせます)

フェンスの調節はStraight forwardです。説明書をみながらネジをまわしてフェンスの平行度、垂直度などを調節します。

難しいのはソーブレードの平行度の調節です。これは説明書を見ても詳しくは説明されていません。ここで紹介しているキャビネットソーとコントラクターズソー、それにハイブリッドソーはTrunnionと呼ばれる軸受けがテーブルに固定された状態になっています。この固定ネジを緩めて平行度を調節します。

このソーブレードの平行度は普段は調節する必要はないのですが、テーブルソーに強い衝撃が加わったり、テーブルソーを頻繁に移動させたりすると狂うことがあります。

その場合はこのTrunnionを固定している4箇所のボルトを少しだけ緩めて、角材等でTrunnionを叩き、角度を少しずつ調節します。この調節がまた微妙で、せっかく平行度がとれても、ボルトを締める段階でまた狂ったりします。

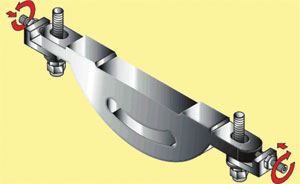

このTrunnionの調節を簡単にする治具があります。六角レンチにより、Trunnionの位置を調節するというものです。値段も20ドルと手頃なので、頻繁に調節する人にとってはお買い得かもしれません。こちらが販売元のホームページです。

PowermaticはJETと同じ会社で、JETよりもハイエンド向けの商品を開発しています。

このTablesaw Model 2000はキャビネットソーですが、ユニークで便利な機構が3つ搭載されています。

まずはキャスターが内蔵であることです。普段はキャビネットに付いた脚で床に置かれていますが、ハンドルをくるくるとまわすと、キャスターがニョキっと出てきます。

掃除をしたり、レイアウト変更したりするときにはとても便利な機構ですね。

次がスプリッターとカバーの着脱が容易なことです。普通はこのスプリッターはボルトで固定されていて、着脱が容易ではありません。そのために、危険を承知で取り外している人が多いと思います。

これは工具を使わずに、必要に応じて簡単に着脱ができます。Biesemeyerでも似たような製品があります。

最後がアーバー(軸)をロックできることです。写真の赤いボタンを押すとロックが可能になり、ソーブレードの着脱がレンチ1本でできます。

これら3つの便利な機構。そのうちライバル社たちも採用しそうですね。

Steel City社から発売になったテーブルソーです。特徴はなんといっても、テーブルトップがチタンコーティング(窒化チタン)されていることです。カーバイドよりも固く、耐腐食性が抜群のチタンコーティングです。よくドリルなどの工具に金色のチタンコーティングがされているのを見かけますよね。これと同じコーティングがテーブルトップにされている訳です。

テーブルソーのテーブルトップに使われる、キャストアイロン(鋳鉄)は精度はとてもいいのですが、湿度の多い日本ではすぐに錆びてしまいます。このコーティングをすることで、錆びにもキズにも強くなるわけです。

今後も各メーカーでこの金色に輝くチタンコーティングのテーブルトップの採用が増えるといいですね。

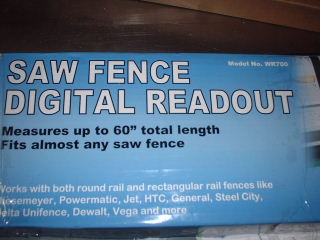

フェンスの目盛りをデジタルで読み取るものです。絶対表示と相対表示ができます。ミリ単位とインチ単位の両方に対応しています。ボタンで簡単に表示の切り替えができます。

この手のデジタルで読み取るものは10年以上前からありました。しかしなんせ値段が高い!!数百ドルは当たり前でした。が、これはたったの149ドル!!これは購入するしかありません。

ほとんどすべてのフェンスに対応すると書かれています。私が使っているDelta Unifenceももちろん対象です。その他にBiesemeyer,Dewalt,Grizzly,JETなどなど市販されているフェンスにはほとんど対応しています。丸いバーのフェンスにも対応しています。

箱を開けると、本体のほかにリニアエンコーダーをそなえたフェンスが入っています。これを手持ちのフェンスと平行に取り付けます。詳しい説明書もあります。リニアエンコーダーの取り付けに手持ちのフェンスに穴を開けるのですが、そのためのドリル刃もご丁寧に入っています。

使用する工具はドリルやレンチなどです。リニアエンコーダーをフェンスに取り付けるときに、ご覧のエアーラチェットがあると作業があっという間にできます。取り付け時間は30分ほどです。

気になる精度ですが、0.1ミリ単位(または0.005インチ単位)で読み取れます。フェンスを軽くたたいただけでも表示が動くほど感度がいいです。フェンスをおもいっきり動かして、元の位置にもどしてもちゃんと先ほどの表示がでます。Repeatabilityもすこぶるいいです。

写真のフェンスの下の緑色の部分が新しく取り付けたリニアエンコーダーです。表示器本体は磁石でフェンスにくっつきます。従って、不要なときは簡単に外せます。

薄い板を何枚も作るときなどはこのReadoutが役に立ちます。毎回リセットをして、同じ幅だけフェンスを動かしていけば、(表示)ー(ノコ刃の厚さ)の薄板ができます。こうやって作った板は目をつぶって表面をなぞると境目がわからないほど、同じ厚さになります。

初めは心配しましたが、値段の割には必要にして十分な機能と性能を備えています。説明書もちゃんとしているし、ネジ類もインチ系ではなく、ミリ系を使っているし、予備のボタン水銀電池もついているし、アメリカにしては珍しく(??)ちゃんとした製品です。

前から欲しかったSaw Fence Digital Readout。これでショップの精度がまたまた向上します。

テーブルソーをざっと紹介してきましたが、お役にたてたでしょうか?

今後、テーブルソーで使用するオプションやメンテナンス方法、それに忘れてならない安全対策などを順次アップしていきます。お楽しみに。