木工旋盤入門(2)

木工旋盤入門(2)

木工旋盤入門(2)

木工旋盤入門(2)

まずは材料を用意します。私はそれほど多くの種類の木材を使用したわけではありませんが、木材により削りやすい、削りにくいというのがあります。

1(削りやすい。仕上がりが美しい。)チェリー、メープル、アルダー、ウォールナット

2(中程度)パイン

3(削るのが難しい。仕上がりがあまりよくない。)ダグラスファー、レッドウッド

堅い材質のほうが綺麗に削れます。柔らかいと繊維が潰れてしまって仕上がりもあまりよくありません。

削っていて楽しいのはなんといっても2のパインです。削り始めた瞬間からパインのいい香りがショップの中に満ちます。この香りだけでも週末のストレス解消になります。

ワークピースは始めは角材です。完全な丸棒にするならあらかじめバンドソーやテーブルソーで8角形にしておくと、あとのラッフィングの行程がラクになります。テーブルの脚などは角材の部分と円筒状の部分が混在します。このような場合は8角形にせず、はじめから角材のまま使用します。今回はパインの4X4材を使用しました。

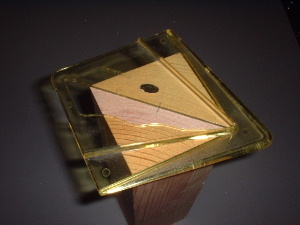

まずは中心を求めます。写真のようなジグがあると簡単に中心が求まります。この中心が少しでもずれるとラフィング(おおまかに丸棒にする行程)のときにフラットポイントが出来てしまいます。できれば1ミリ以下の精度でつけるのが望ましいです。

中心の印のところにアウル(千枚通し)で穴を開けます。一方にドライブセンターを打ち込みます。もう一方はデッドセンターにセットします。

フェイスマスクをかぶり、安全を十分に確認してからレイズを最低速度(500回転/分以下)で回します。そしてバランスをチェックします。中心がずれていると、このときに振動が起こります。スムーズに回転していることを確認します。ここでバランスチェックを怠ると回転を上げたり、切削をしているときにワークピースが外れる可能性がありますので注意が必要です。

バランスが大丈夫なら一度停止させて、ツールレストをセットします。セットする位置は人によりそれぞれです。私は中心線より1/8インチ低いところ。ワークピースのからは1/4インチ離れたところにセットします。ツールレストのセットが甘いと切削中にレストがワークピースに接触して危険な事態になりますので注意してください。

全体を丸棒にするなら不要ですが、四角い部分を残すのなら、境界に軽くノコ刃を入れます。ささくれが防げます。

写真では右手がツールレスト寄り、左手が切削刃の柄を持っています。一般的に左利きの人はこのようなポジションを取りますが、左右の手を入れ替えられるように訓練しておくといろいろな状況に対応できて便利です。

ラフィング・ガウジはU字の底の部分ではなく、U字を横に寝かせて左右の壁で削っていきます。

ガウジを左右に動かしながら徐々に角材をシリンダーにしていきます。

中心がきちっと求まっていれば、フラットポイントができることなく、綺麗なシリンダー状になるはずです。

角材のままの部分とシリンダー状のする部分の境目は難しいです。よくキャッチが発生するので注意してください。ここの部分が全体を印象付けます。カチっと綺麗にきまると引き締まって見えます。

人によりこの部分の作り方は違うのですが、私はスキューチズルを直角に当てます。シリンダー部分とトランジションの部分の交互に当てることにより、この部分を作っていきます。

きれいなトランジションが出来ました。

さて次回はいよいよビード(凸部分)とコーブ(凹部分)です。