[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。

ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。

ドライシンク&パイセーフの作り方

ドライシンク&パイセーフの作り方

電動工具を使用するときは安全に十分に注意してください。説明書を熟読、理解し、安全に関する

全てのルールに従ってください。(安全メガネ、場合によっては耳栓等も忘れずに。)

カントリー家具の定番である、ドライシンクとパイセーフをあわせたものを作りました。天板から上がドライシンク、下がパイセーフになっています。

ドライシンクは水を流さないシンクなのでこう呼ばれるようです。寝室などに置き、朝起きた時にポットからボウルに水を入れて洗顔したようですが、詳しくは分からないです。 (^^; スプラッシュボードで囲まれているのが特徴です。

パイセーフはおそらく名前からしてパイを保管しておくためのものだったのではないでしょうか?金属の薄い板(銅、トタンなど)に穴をあけて風通りをよくしてあるのが特徴です。この模様に個性があらわれます。アンティークのものはこの板が経時変化でなんともいい色合いになっています。この風合いを出すために新品のすずメッキ板に化学処理をしました。仕上げはシュラックです。

材質:パイン 仕上げ:スーパーブロンズ・シュラック

|

|

|

|

材料のパインです。12インチ幅のもので24bf (ボードフィート)用意しました。そのうち20bfぐらい使いました。ちゃんと図面を引いてうまく板取りをすれば16bfぐらいですむでしょう。これをラジアルアームソーやテーブルソーを使って所望の大きさにします。

|  |

|

|

今回のキャビネットは奥行きが16インチです。従って12インチ幅では足りません。そこでビスケットを使って2枚の板をはぎ合わせます。ここで重要なのはエッジジョイントです。2つの板が隙間なくはぎあわせなければなりません。写真左上はジョインターを使ってエッジジョイントする前です。2枚の板にすこし隙間があるのがわかります。この状態で無理矢理クランプで締め上げると後に反りがでたり、いろいろと不具合があらわれます。ジョインターを使ってエッジジョイントすると右上の写真のように、2枚の板が完全に隙間なく合わさっているのがわかります。

このあとビスケットを入れてクランプで固定します。そしてサンディングすれば1枚の幅広い板のできあがり。集成材より安上がりで見た目もいいです。節もあってこれからの出来上がりが楽しみになります。

|

|

|

|

基本となるカーケス(箱)を作ります。まずはデイドカッターで溝を彫ります。次に足の部分をジグソーで切り取ります。組み立ては先ほどの溝に棚板を差し込み、トゥネイルという釘の打ち方をします。側板から釘を打つと見た目がよくありません。そこで棚板の下側から斜上にクギを打ちます。こうすれば釘跡は全く分かりません。ネイラーをつかってシュポンシュポンと釘を打ちます。

組み上がったら直角をチェックします。これぐらいの大きさになるとスコヤを使っての判断は難しいのでDiagonal Checkと呼ばれる方法を使います。巻き尺で対角線の長さを測ります。それぞれの長さが同じならカーケスは直角が出ていることになります。このあと背板を入れます。

|

|

|

|

|

|

フェイスフレームをつくります。カーケスの後面は背板によって強度が保たれますが、全面は開口部が大きいので、強度を保つのが難しいです。そこでフェイスフレームにポケットスクリューというテクニックを使います。専用のジグを使って斜めに穴をあけ、やはり専用の木ネジで固定します。これで強硬なフェイスフレームができました。

|

|

|

|

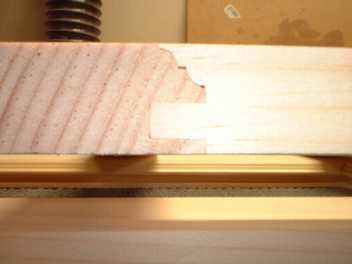

ドアパネルというよりフレームを作ります。今回はパネルは木ではなく金属板です。パネルカッター用のルータービットを使って作ります。断面をみればどのような構造になっているのかが分かると思います。このように複雑な形状になっているために、接着剤を塗る面積が多くなり、しっかりしたフレームを作ることができます。

|

|

|

|

|

まずはスプラッシュボードを作ります。板を斜め45度に切ります。キックバックを避ける為にフェンスがブレードに対して左側に来ている点に御注意ください。その後マイターソーで接合面を斜めに切ります。バックスプラッシュボードはバンドソーで曲線に仕上げます。これを天板に付ければドライシンクの出来上がり。スプラッシュボードの各接合部を隙間なく仕上げるには精度が必要です。

|

|

|

|

最近の私のお気に入りのシュラックを使いました。色は付けたくなかったのでスーパーブロンズを使用しました。

|

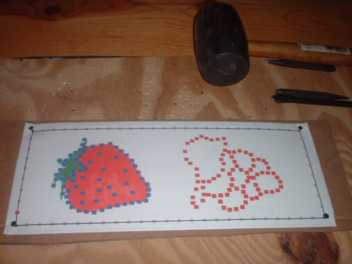

さてさて、これからがお楽しみの部分。Tin Plate をつかってパネルを作ります。まずはブランクを切り出します。模様を付けるためのパンチはこの3種類。小さくて先の尖ったもの。丸い穴が打ち抜けるもの。そして長細い穴がパンチできるものです。

Pie Safeのパターンは伝統的に2種類あって、一つはパイナップルなどの動植物をパンチしたもの。そしてもう一種類は半円などを組み合わせたジオグラフィック(幾何学模様)なデザインです。欲張りな私は2つとも試してみることにしました。イチゴとブドウは無料素材からもらってきました。ジオグラフィックデザインのほうはドローのソフトで書きました。これを紙に印刷して金属板の上に貼ります。そしてこのパターンの上からパンチをしていきます。

このパンチがなかなかコツが必要でして、毎回均一なパンチ跡をつける為には熟練と、何よりも集中力が必要です。

|

|

|

|

せっかく出来上がったパネルですが、実際に組み入れてみるとなんかイマイチ。というのもパネルがギンギンの銀色で全体のバランスが悪いのです。アンティークのPie Safeは金属パネルがいい具合に錆びていてこれがまた魅力なのですが。

そこで化学薬品を使って錆びさせることにしました。入手したのはこの2種類。右側がSuper Blueで使ってみるとブルーというよりは艶消しの渋いねずみ色になります。まさにいぶし銀の色。Plum Brownは説明書によるとバーナーで金属を熱してからジュっと塗って下さいと書いてありました。その通りにやるとこれまた艶消しの渋い銅色。(10円玉の色)熱しないでやったらどうなるだろうと思って試したら、これもいい具合でムラになりました。

写真左下が化学処理する前、右下が処理したあと。これ以上の錆を避ける為に最後にワックスを塗ります。イチゴとブドウのパネルにはSuper Blueを幾何学模様のパネルにはPlum Brownを塗ってみました。どんな化学反応が起こってこんな色になるんでしょう?バケ学は私苦手です。

|

|

|

|

どうです?いい具合の色になったでしょう?ギンギン銀色から、しぶ~い銀色(英語では青なの?)になりました。

|

|