サイクロン式・ダストコレクター

サイクロン式・ダストコレクター

[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。

ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。

サイクロン式・ダストコレクター

サイクロン式・ダストコレクター

2006年5月7日追記

Oneidaのミニサイクロン自作キットを追加しました。一番下をご覧下さい。

2003年7月16日追記

プレーナー、テーブルソー、バンドソーその他の集塵を追加しました。一番下をご覧下さい。

私のショップのダストコレクトシステムは単に市販の1ステージのダストコレクターを買ってきて、それをパイプでつないだだけの最も簡単なシステムです。これに対して超本格的なサイクロン式のダストコレクトシステムを構築なさったアマチュアの木工家がいます。あまりにもすばらしい物でしたので、ご参考までにここで紹介したいと思います。

サイクロンの板金もすべてご自分でなさったそうです。ラジアルアームソーのダストポートもとてもよく考えられています。

このシステムに関してご質問やご意見がある方は私宛にメールをください。作者に転送させていただきます。

1-1 モーターの規格

昭和電機製

シロッコファン式送風機

3相 200V 60Hz

出力 400W 2極

最大電流値 2.5A

流量 15立方米/分 (約500CFM相当)

最大静圧 140mmAq

実際の運転時の最大負荷電流は1.5A位でした。

メーカーに問い合わせたら考えられないという返事でした。

勝手に効率が良いだけだと解釈しています。

(ダクトを全て外し全開で運転。Clamp Meterで計測)

1-2 サイクロンの主要諸元

Wood Magazine社のサイクロン集塵機のDownloadablePDFを購入したものが基本になっています。詳細に図解入りで書かれて分かり易いものです。私の作ったものは:直径400mm、シリンダー、コーン部の長さ各450mmです。主ダクトの直径は100mm 負荷側は目的により75mm, 58mm等に絞る

購入プランからの主な変更点

*トタン板の厚さ 0.4mm --> 0.6mm

*ケーシングを組立方法、取付方法、設置場所、操作性を考え一部変更。

*コーン部の3分割方式を一枚に変更。(見栄え、漏れ等の観点から)

*フランジを叩き出しに変更 (実作業は一寸大変だったが剛性上は貢献大)

1-3 なぜサイクロンにしたか

私の工作室は地下なので空気の自然循環がなくShopVac程度では追いつかないと気にしていました。集塵機を本当に持ちたいと思ったのはJunさんのHPがきっかけです。日本で本格的に考えて実行している人がいることに驚き、当時JunさんにPSIを教えて頂き照会をしたのですが、余り愉快でない対応だったので自作を決心した次第です。HPを探して大体分かったことは、アメリカでは今や0.5ミクロン以下を気にするようになってきて、プリセパレーターのある2段式が必須という認識でした。その方式として古典技術のサイクロンが脚光を浴び始め、特にサイクロン分離後に吸い込み、カートリッジフィルターに送り込む方式が主流でした。今までONEIDAとPSI位だったのがほとんどの集塵機メーカーで売り始めています。

日本でも業務用に立派な小型サイクロンが沢山の会社で作られているのが分かりましたが、価格は日曜大工の手に余るものでした。それで何人かのHPで見た自作記事に引用されていた、前述のWood Magazine社のプランを購入した訳です。

2-1 主ダクトの直径 100mm (Wood Magagine仕様)

他のHPでの推奨は最低150mm (6") が多かったのですが大きすぎると感じましたのでプラン通りの100mmにしました。一番大きな理由は送風機能力が小さいので、大きくすると管内の流速が遅くなり縦配管をゴミが登り切れなくなることを心配したためです。(どうやらダクト徑が大きい方が良いという理屈は流速を減らして摩擦抵抗を減らすということのよう。理論的には流速の二乗に比例なので一理あるが、流量が充分あるという時の贅沢な最適化。実施例をみると最大1.200CFM位の送風機を使っていた)

2-2 ブラストゲートの数 5個

自作のブラストゲートを6個作ったのですが、5個を使用。

*サイクロン吸込口 1

*ドリルプレス用 1

*テーブルソー、バンドソー兼用 1

*ラジアルアームソー、プレーナー兼用に 1

*床置き用 1

2-3 ダクトの入手方法

ダクトは静電気による粉塵爆発防止の理由から金属製に限るという情報が最初に目に付きましたが、どうやら考えすぎでPVCのダクトは安価で摩擦抵抗が少なく加工しやすいし爆発は心配ないとかなり綿密な意見も見られました。

私は結果的に金属製にしましたが、地元の空調材料を売っている所にあることが分かり、ダクト、クランプ、リデュウサー等必要材料は全て揃いました。(実は近所の人が金物屋をやっているという話しを聞き、この人に入手先の助言を得ようと思ったら、うちにあるよということになったもの)

これはHPを探し回り親身に対応してくれたのがTextile Industries社でした。費用の中では一番高い物です。(費用まとめは後出)

定評があるのはDonaldson, PSI等でしたが、輸送費が馬鹿高いことを言われました。(Textileの場合でも輸送費の方が本体より高い)

これが一番説明しずらいのですが、目的はなるべく鋸歯に近づけたいという目標から出発しました。切る速度はゆっくりなので、この速度でもモーターが邪魔にならないところころ迄来ると右壁がポンと広がり、戻す方でもポンと閉まることを狙ったものです。それでねずみ取りと名づけたものです。原型は模型をつくり試行錯誤で使い物になりそうなリンク機構を作りました。原理は逆ばねとでも言いましょうか。回転軸の外側と右扉の端っこをスプリングでつないでおくと、モーターにつけたトリガーがリンクを僅かに回しスプリングが回転軸をオーバーセンターすると、引っ張る力の方向が回転軸に対し急に逆になります。これで急に開閉する訳です。

詳細な図面がPDFファイルにて用意してあります。見たい方はこちら(RASPickup.pdf 92K)をクリックしてダウンロードしてください。

| No. | 日時 | 部品名 | 費用 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 02.08.06 | Blower | 6,370 | Yahoo Auction |

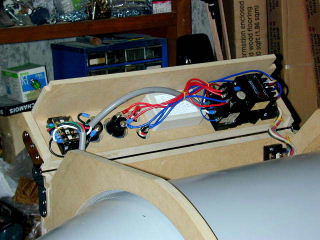

| 2 | 02.08.09 | Power Relay(200VAC) | 1,029 | Sanai無線 |

| 3 | 02.08.09 | Relay(100VAC) | 1,486 | Sanai無線/含むRelay Block |

| 4 | 02.08.09 | Indicator Light (Neon) | 252 | Sanai無線 (2個) |

| 5 | 02.08.13 | Ammeter | 2,020 | Yahoo Auction |

| 6 | 02.08.13 | Voltmeter | 1,820 | Yahoo Auction |

| 7 | 02.08.16 | Rotary Sw, Knob | 457 | Sanai無線 |

| 8 | 02.08.18 | Solder, Cut-disk etc | 1,258 | HIH (HC) |

| 9 | 02.08.28 | MagneticRelay etc | 3,000 | Yahoo Auction |

| 10 | 02.08.28 | Al Ducts(75D, 100D) | 4,000 | Yahoo Auction (4m each) |

| 11 | 02.08.28 | AirFilter Cartridge | 27,329 | Textile Industries, Inc., |

| 12 | 02.09.02 | Zinc Plated Sheet (トタン板) | 3,087 | 2 Sht 松下金物店 |

| 13 | 02.09.02 | Latch, Solder, Connector | 1,422 | GooDay (HC) |

| 14 | 02.09.04 | Remote Control Switch | 9,450 | すばる電気(紋別) |

| 15 | 02.09.09 | Ducts & Accessories | 17,276 | 大分金物 |

| 16 | 02.09.11 | Nipple | 210 | 大分金物 |

| 17 | 02.09.18 | MDF, Rubber,Seal, Screw | 2,892 | GooDay (HC) |

| 18 | 02.09.18 | Fiber Drum Can | 2,016 | 太陽シールパック(株)通販 |

| 19 | 02.09.29 | 3 Ph Connector & etc | 830 | GooDay (HC) |

| 20 | 02.09.30 | Hardwares | 1,071 | HomeWide日出 (HC) |

| 21 | 02.11.12 | Ducts & Accessories追加 | 6,184 | 大分金物 |

| 22 | 02.11.13 | Wiring Materials & MDF | 10,451 | Home Factory大分 (HC) |

| 合計 | 103,909 |

a) テーブルソー ケースの底(自作)にじょうご型の集塵口をつけました。エルボウは配管材料の公称75mmDのものです。これで外徑がほぼ100mmになります。 この一端をヒートガンであぶって木型に押しつけじょうご型にしたものを付けました。

b) ケースの中もじょうご型にする方が集塵効果が良くなるという本の情報で、ダンボールで4分割の壁をつくり内部でテープでつなぎました。中に溜まる木屑があまりないので確かに効果があります。

c) ケースは開口部が多いので後部にベニヤ板でカバーをつけました。直角切りの時は、写真のように左半分に更に固定カバーをつけます。ほとんどの使い方がこの90度の状態です。

先ず一番下の全景でお分かりのように私のは随分古く、廃業した老木型職人のものをゆずって頂いたものです。今のと比べると随分形が違います。まず下部ガイドがありませんし、ブレードガードもありません。ブレードケースも周辺だけです。従って私のアイデアは余り他に応用がきかないかと思います。

基本的にはテーブル下部に直付けしました。これで角度切りができますが、鋸歯の出口の位置は動きます。この処理にちょっと工夫が要りました。トタン板なので何かの調子で鋸歯がぶれたときかじられる心配があります。それで出口の底部には木とプラスチックを使い、少なくとも鋸歯の方を助けようという発想です。今のところ双方無事です。

本体は日本製ですが集塵口がオプションでも準備されていません。木屑を下方に

向けるデフレクターが付いていました。集塵口の形はよく見受けるので自分なりに展開型をつくり、トタン板でハンダ付けしデフレクターの半分を切ってプルリベットで結合しました。写真ではペンキを塗ったのでこの境目が良く見えませんが。

床掃除に欠かせません。塵取りをひっくり返してホースを付けたようなものです。これは見た通り木製です。アイデア段階では最初むつかしく考えていましたが、こんな簡単な形で効果は大でした。

これは集塵とは違いますが、バンドソーを使われた方は、フェンスを使っても個 々の鋸歯のくせでおき る切削線が曲がってゆく現象は経験されていると思います。 普通対処方法は、切り口が自然に真っ直ぐ切れていく角度をみつけ、これにフェ ンスの角度を合わせるというもので、この角度のことをドリフトアングルとかリードアングルと言っているようです。

縦切りだけならこれで良いのですが、テーブルの溝にマイターゲージを入れて横切りをするときは困ります。なぜなら溝の方向は何も補正されていないからです。

私は木製のサブテーブルを本来の金属製テーブルの上に取り付けて使っていますが、このサブテーブル自身が鋸歯を中心に回転(+-5度)できるようにしました。ドリフトアングルをテーブルに移すゲージも用意しました。これでフェンスを相対的にはサブテーブルに直角で使えるように なりました。うまく行っています。

集塵装置をつくろうと思い立ったときは、完全補促を狙いましたが、思わぬ所からの抜け道があったりとなかなかそうは問屋がおろしません。どうも改善されたら満足するという気持ちが必要だなと感じています。以前と比べるとそれでも格段に良くなり、感覚的には95%以上の補促率 という感じです。

ダストコレクター、特にサイクロンで有名なOneidaから新製品です。

Oneidaは主にインダストリー向けの製品を中心に展開していましたが、これはアマチュア用です。手持ちのバケツの上にミニサイクロンを載せるという自作キットです。5ガロンのバケツが付いた完成品も売っています。

お値段はお手軽自作キットが99ドルなり。