これはお買得

これはお買得

[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。

ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。

これはお買得

これはお買得

このページは以前ご紹介した「買ってはいけない」の対称に位置する「これはお買得」です。お金を出せばいいのを買えるのはわかっているので、安くてもいいものを紹介していきます。50ドル以下で買え、実用的なものを中心に選びました。

INCA570のJointerの替え刃です。INCA570はTersaのディスポーザブルの替え刃を3枚使っています。幅は260mmです。知り合いに頼まれ、この替え刃を探してみました。

まずは本家INCA(スイス)に尋ねてみると、HSSが1枚35.19ユーロ(3800円)M42+が42.71ユーロ(4600円)で、送料が48.60ユーロ(5200円)です。う~ん、結構な値段です。

そこでアメリカなどいろいろなところを探しました。行き着いたのが、カナダの業者です。HSSが11.38カナダドル(933円)、M42+が12.09カナダドル(990円)で送料が15カナダドル(1230円)です。

なんだこの値段の違いは!!本家から9枚を買うと5万円以上。カナダの業者から買うと1万円程度です。さっそくカナダの業者に注文しました。

一週間ほどで郵便が届きました。中身は問題なく純正品です。お得な買い物でした。

以前も紹介したデジタルで重量を測るものです。木工ショーツアーなどで海外に行く時は必需品です。最近はジェット燃料の高騰により、航空会社の荷物の重量制限が厳しくなりました。これであらかじめ荷物の重量を測っておけば、チェックインの時に超過料金をとられることもなくなります。

以前使っていたものでも十分でしたが、いくつか不満な点がありました。これは重量が安定すると自動的にブザーがなり、表示をホールドしてくれます。表示も大きくてみやすいです。以前のものより大きさは少し大きくなりましたが、持ちやすいです。以前のものが50ドルに対して、この製品は24ドルと値段も半額になりました。

必要のない人には全くいらないものですが、私にとっては必需品です。

最近のデジタル計測器は本当に安くなりました。気がつけば私のワークショップ(工房)にもデジタル式のノギスやら角度計やらが目立つようになってきました。

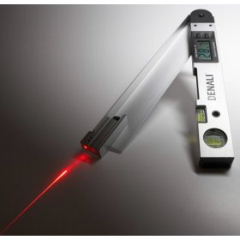

今回紹介するのはAngle Protractor(角度計)です。0度から180度までの角度が0.1度刻みでデジタルで表示されます。立派なキャリーケースも付属しています。大きさは3種類あって、11インチ、14インチ、18インチです。ここで紹介しているのは一番大きな18インチ(46cm)のものです。閉じた状態で0度、一番広げた状態では189.6度まで測ることができました。残念ながら0リセットは付いていないので、相対的な角度を測るとしたら計算が必要です。(まぁ、たいした計算ではないですが。)

角度を決めるときにはこのプロトラクターが威力を発揮します。テーブルソーのマイターゲージの角度など一発です。その他にもラジアルアームソーやマイタソー(スライド丸ノコ)などの角度の測定に重宝します。18インチの大きさはこのような用途にちょうどいいです。

以前も同じような製品はBoschから出ていましたが、100ドル以上していました。

この製品はナント30ドル!!これは安い。因に11インチのものが25ドル。14インチのものはレーザー付きで35ドルです。小型の11インチも買っておくかな。

一つあると非常に便利なデジタルの角度計です。最近はいろんなメーカーから同じような商品がだされています。今回紹介するのは前回紹介したWixeyよりも一回り大型です。表示は小数2ケタまであり、0.05度単位で表示されます。(そこまで精度が必要なのか?という気もしますが。)

Wixeyと違って、側面に磁石が付いているので、テーブルソーのブレードのそのまま貼付けられます。つまり3度の傾斜が必要なときは、Wixeyでは87度にセットしなければなりませんでしたが、これはそのまま3度に設定すれば完了です。

これらデジタル角度計は鉛直方向の角度だけでなく、応用すれば水平方向の角度も測れます。たとえば、このようなマイターゲージの角度をセットしたいときです。

マイターゲージを垂直にして、まずバーの部分で0リセットします。次にアングル部に角度計を当てて所望の角度をセットすれば完了です。このデジタル角度計なかなか便利です。

以前アメリカ木工ショーツアーにて訪れた、Rocklerの店先に置いてあったので、思わず買ってしまいました。

タッククロスとは、チーズクロス(ガーゼのようなもの)にベタベタした油が染み込ませてあるものです。サンディングをした後に、木材の表面を軽~くこのタッククロスでなでるだけで、表面のダストを取ってくれるものです。水拭きするのではないので、木材の表面がケバ立ちません。ボロボロになるまで何回も使えます。値段も1ドル程度と安いので、まとめ買いをして使っていました。

シェラック仕上げやウレタン系の仕上げの際には威力を発揮しますが、唯一水性仕上げには使えませんでした。

それに対して、このMicrofiber Tack Clothは油を使っていないので、水性仕上げの際にも使えます。水洗いをすれば100回以上繰り返し使えるというのも特徴です。

写真は従来のタッククロスとMicrofiber Tack Crossの比較です。

値段もたった5ドルです。布自体も丈夫だしこれはお買い得です。仕上げの際に欠かせないものです。

今回は金工ツールの紹介です。鉄板をカットするShear(ハンドシャ、シャー、シェア)といわれるものです。Pneumatic(エアー式)とElectric(電動式)があります。今回紹介するのはグリズリー社製の電動式のものです。

このグリズリー社製のShearは1.6mm程度までの鉄板をカットできるとなっています。

試しに1ミリ程度の鉄板をカットしてみます。直線切りが基本ですが、写真のように曲線も切れます。特筆すべきは、切り口が非常に奇麗なことです。バンドソー類で切ると、切り口がギザギザになりますが、これはハサミで断ち切る原理でカットするので、切り口が非常に奇麗です。写真左側は厚さ2ミリの黄銅をカットしてみました。これも非常に切り口が奇麗です。カットする際に幅2ミリぐらいのクルクルと丸まった切りくずが出ます。

このハンドシャーですが、値段も安いです。たったの50ドル。日本の日立、マキタも同じ様な製品を出しています。特にマキタはグリズリーにそっくりです。2つの製品をよ~く見比べてみてください。というより、まったく同じ製品ですね。マキタは定価35,800円、実売23,000円程度。一方グリズリーはズバリ50ドルです。なんでこんなに価格差がでるのか??ここは本体はグリズリーから購入して、替え刃やモーターのブラシなどの消耗品はマキタから購入するのが賢いかと。

木工工具ではありませんが、ドラム缶をカットしたりとか、サイクロンの板金に使うとか、いろいろと用途はありそうです。この値段だったら1台持っていても損はしないかも。

非接触で温度を測ることが出来る計測器です。なんと言っても値段が安い!!たったの9ドル99セントでした。

そのわりにはかなりの多機能です。使い方は簡単。温度を測りたいものに向けてボタンを押せば、瞬時に温度がデジタルで表示されます。

温度は華氏と摂氏の切り替えができます。計測を終えてしばらくすると室温のモニターになります。時計も内蔵されています。

木工をしていると、時々温度計が必要なときになります。真冬に仕上げ材があまり冷たいうまく延びてくれません。これはシェラックの温度を測っているところです。スチームベンディングの時の材料の温度や、木工機械のモーターの過熱の具合など、瞬時に測定することもできます。なかなか多機能なこの温度計。あればなにかと便利です。

オマケです。5リットルのビア樽の冷え具合を測ってみました。もうちょっと冷やさないと、、

ヒートガンあるいはホットガンと呼ばれるヘアドライヤーの親玉です。

風量は2段階に切り替えられ、温度は摂氏120度から590度まで無段階に調節できます。

木工に限らず、このホットガンが1台あるとなにかと便利です。水で浸した木を曲げる時、固着した部分をはがす時、アクリル板等を曲げる時、など用途はいろいろあります。

590度もの高温にすることができるので、ハンダも容易に溶かすことができます。基板からICを外すなどの用途にも使えます。

機能が単純なので、安物で十分です。通常14.95ドルがセールでわずか12.95ドル。1500円程度です。ヘアドライヤーよりも安いかも。くれぐれも家族がヘアドライヤーと間違えて使わぬように注意しましょう。

これは私が長年探し求めていたツールです。デジタルで角度の表示ができるというものです。

磁石でくっつくのと、任意の角度で0度にリセットできるのがポイントです。

例えばテーブルソーで、まずはテーブル(天板)でゼロ度にリセットしておきます。そして、このゲージをノコ刃に付け、任意の角度に調節をすることができます。表示はプラスマイナス0.1度で表示されます。テーブルソーの角度調節用のハンドルにほんの少し触れただけでも0.1度単位で表示が変わり、かなり敏感に反応します。精度もプラスマイナス0.1度だそうです。

テーブルソーだけでなく、マイターソーのベベルカット(角度切り)などでも威力を発揮します。

また椅子の脚など、90度以外の複雑な角度での穴あけなどでも威力を発揮します。テーブルソー、マイターソー(スライド丸ノコ)以外にも、ジョインター(手押しカンナ)、ドリルプレス(ボール盤)など、いろいろ用途はありそうです。

以前似たような表品があったのですが、200ドル近くするので、購入をためらっていました。これはたったの39.99ドル。「ショップ(工房)のすべての精度はテーブルソーから」です。これまでは90度の加工は精度よくできましたが、これの導入により、ベベルカット(角度切り)も精度高く加工ができそうです。(情報をくれたhさん。ありがとね。)

木工ツールではないのですが、超便利グッズです。

アメリカへ行くたびに、たくさんの工具、書籍、金具などを買い込んできます。その時に困るのが重量制限の問題です。以前はそうでもなかったのですが、最近は荷物の重量制限が特に厳しいです。

いままではホテルのフィットネスジムに備え付けの体重計を使って、重量を測ってきました。が、誤差があることも多く、何度も重量を測りにいくのが面倒でした。

そこで見つけたのが、このHunding Scaleと言われる物です。デジタル表示で、Kg(キログラム)とLB(ポンド)の切り替えができます。最大50Kgまで測れます。目盛りは20g単位で出ます。

気の利いたことに、本体に巻き尺が内蔵されています。巻き尺にはcm(センチメートル)とinch(インチ)が併記されています。荷物の大きさの制限を確認するのに重宝します。

大きさも大変コンパクトで片手に載ります。一緒に写したCDと比べてもコンパクトさがわかるでしょう。重さは180gです。

これを使うことによって、帰国するときのチェックインの緊張感がだいぶ和らぎそうです。(^^)

いままでアメリカに来て、あまりの安さにツールを買いすぎて、重量オーバーになってしまった方はかなり多いのではないでしょうか?そんな方にお勧めです。

スピンドルターンの最後の仕上げでサンディングをする時に威力を発揮するものです。

原理はいたって簡単。ドリルの先に付けたマジックテープで固定されたサンドペーパーをぐるぐると回すだけです。この方法は効果的にターニングツールでついたマークを消し、きれいに仕上げてくれます。手でサンドペーパーを持ってサンディングする方法ですと、円周方向(回転方向)の傷がなかなかきれいになりません。ところがこの方法ですといとも簡単にきれいになります。

もともとはボウルターニングのテクニックですが、スピンドルターンでも十分に使えます。

ボウルターニングと違って、スピンドルターニングは一度に数10本のスピンドルを作ることがあります。(椅子のストレッチャーやテーブルの脚など)そんな時に強力な助っ人になってくれます。なにしろ早い!!

サンディングペーパーの粒度もいろいろあります。マジックテープで固定されていますので、片手で簡単に交換できます。サンディングパッドも柔らかく、複雑な形に対応します。

私は通常の電動ドリルの先に付けて使用していますが、ボウルターニングの通はアングルドリルを使うようです。小さいほうが直径が2インチ、大きな方が3インチです。私はスターターキットを購入しました。サンディングパッドと主な粒度のサンドペーパーがセットになっています。

日本でもこちらから入手できます。www.kigata.com

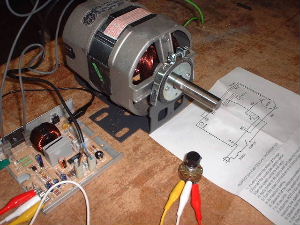

中古でDCモーターを購入しました。General Electric社製で、もともとはトレッドミル(フィットネスクラブに置いてあるランニングマシーン)で使用されていたものです。耐久性は問題なさそうです。公称2馬力だそうですが、多分1馬力程度でしょう。DC制御ですので、電源は100ボルトでも120ボルトでも、50ヘルツでも60ヘルツでも関係ありません。日本でも安心して使えます。

モーターの他にコントローラーとボリュームが付属していました。モーターの軸径は標準の5/8インチですので、汎用性があります。

DCモーターの特徴として、ボリュームで速度の調節ができます。またこの製品がトレッドミルで使用されていたということで、面白い特徴がります。速度調節つまみの位置にかかわらず、電源オン直後はモーターは動作しません。その後つまみを回すとゆっくりと設定の速度に達します。電源を入れて、突然ランニングベルトが動き出すのを防ぐためなのでしょう。もちろん逆転もスイッチ一つです。

速度コントロールの方法はいたってシンプルで、トライアックを使ってトリガでコントロールする簡易版のPulse Width Modulationのようなものです。TDA1085Cという専用のコントローラでトリガを制御していて、スタート後の速度の上がり方などをコントロールしています。

驚くべきは低速トルクです。止りそうなほどゆっくりと回していても、軸を手で押さえて止めることは不可能です。このような特性はレイズ(木工旋盤)にはぴったりではないでしょうか?

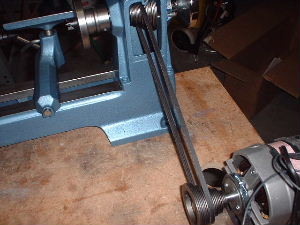

小型のレイズ(VicmarkのVL100)にこのモーターをつないでみました。このVL100はモーターなしとして購入したものです。プーリー、ベルトなどは付属していましたので、このモーターをつなぐだけで動作します。プーリーの軸径もピッタリです。

超低速から最高速まで、実にスムーズに回ります。ソフトスタートがいい感じです。ソフトスタートの速度の上がり方もコントロールボード上にあるつまみで調節できます。写真では一時的なセットアップだったので、ベルトを本体の後ろから出しましたが、通常使用するには下から出して、モーターも下に置く方が良いでしょう。モーターの回転の向きも逆にすれば、モーターが本体の真下に来てコンパクトに収まります。

これでレイズ本体340ドル、モーターを入れても400ドル以下で小型変速レイズのセットアップができます。ウエブで見つけた下の写真のように、コンパクトなレイズにしてもいいですね。これだったら気軽に車に積んで友人の家でレイズパーティ(?)が開けますね。

この他にもこのモーターはドリルプレス(ボール盤)で使用してもいいし、軸をつけて可変速のグラインダーなど、いろいろと用途がありそうです。これで49ドルはお買得です。

これはなかなかユニークな製品です。通常バンドソーは適切なテンションをかけて使用しますが、このシリコンスチール製のブレードは低張力で使用するものです。(俗称オオカミブレード)

木工ショーに行くといつもデモをしていて、バンドソーで2X4の角材から、トナカイのミニチュアを切り出すという実に細かな作業を見せてくれます。デモを見た人はかなりの確率で買って行きます。値段も手ごろなので、バンドソーを持っているひとなら欲しくなるはず。(実は私もその一人)

セッティングもかなりユニーク。まず下側のガイドは使用しません。通常は写真左側のようにクールブロックで刃を挟みますが、この刃を使用するときは写真右側のようにガイドなしです。後ろのベアリングも使用しません。

上側のガイドは、通常は写真左側のようにクールブロックで刃を挟みますが、Curterの1点で支えるベアリングのガイドのみです。

張力の調整は通常どおりのテンションをかけた後、バンドソーを回転させながら徐々にテンションを緩めていきます。そのうちにテンションが緩すぎて刃がブレてくるのがわかります。その直前のテンションを使用します。つまり刃がブレるギリギリの張力で使用するというものです。

張力が低く、ガイドも制約もほとんど受けないので、思った方向に曲がってくれます。まるで糸ノコ盤のような細かい作業ができます。張力が低いということで、刃自体も長持ちしますし、バンドソーのタイヤ(ホイールの外周にあるゴム状のベルト)に食い込まないので、タイヤも長持ちします。

なおこのブレードは1/8インチから3/4インチ(3ミリ~19ミリ)まで各種あります。(私の使用している105インチの場合)通常のハイテンション(高張力)での使用法もできます。低張力で使用すればコントロールが容易で刃も長持ちするそうです。

テーブルソーのブレードを交換しようとして、Arbor Nut (ブレードを固定するナット)を誤って落としてしまったことがある人は多いと思います。もしそのままダストポートに吸われて行方不明になってしまったら一大事です。というのも、10インチのテーブルソーでは通常5/8インチの12ACMEのナットが使用されています。しかもLeft Hand Threads(逆ビッチの特殊なネジ)です。無くしてしまったからといって、町中のホームセンターで代用品を買えるようなものではありません。

以前から不測の事態に備えて予備のナットを用意しておいたほうがいいな~と考えていたところ、なんとデルタの純正品でこんなに良い製品がありました。

2個のナットがセットになっています。一つはスタビライザーまで付いた一体式です。以前はナットをスパナを使用して脱着していましたが、これですと指で回すことができます。もともと回転負荷のかかる方向にネジが締まる構造になっているため、スパナでも強く締め付ける必要がないので、指の力で固定するだけでも十分です。

デルタでなくても、10インチブレードの標準の穴である5/8インチで12ACME,LHTを使用しているテーブルソーなら使用できると思います。これはお勧めです。

過去の項目はこちらに移しました。

アメリカ通販これはお買得(1)