テーブルソーについて

テーブルソーについて

テーブルソーについて

テーブルソーについて

電動工具を使用して家具を作る時に、まず必要となるのがテーブルソーです。値段も用途もピンキリで、大いに悩むところです。

特に私のように趣味で木工をするものにとって、ステーショナリー(床置き)のテーブルソーを買うのはおそらく一生に一回です。よく考えて悔いのないように選びたいものです。

ここでは簡単にテーブルソーの種類と選ぶ上でのポイントなどをまとめてみました。

話題はどうしても私が持っているテーブルソーが中心となります。このホームページの他のページと同じように、いつもの独断と偏見と自慢で書かれています。(^^; そこらへんを考慮に入れた上で、あくまでも参考程度にお読みくださいませ。

ショップ(工房)の精度はすべてテーブルソーから始まります。私も電動工具で木工を始めた頃は丸ノコを上下逆さまに取り付けるタイプの「ニセ」テーブルソーを使用していました。その後アメリカのウッドワーカーたちが使用している「本物」テーブルソーを購入しました。精度が格段に上昇したのは言うまでもありません。趣味で木工をしていても精度というのは大事なんだなとつくづく思いました。ショップの精度はここから始まるんだな〜と。

大きく分けて、3種類+1種類の計4種類があります。+1種類というのは最近になって登場してきた「ハイブリッド型」と呼ばれるものです。順に説明したいと思います。

なお取り上げているのはアメリカでは標準となっている直径10インチの刃で中心穴の径が5/8インチのものです。

プロが工房で使用するものです。220V仕様で、3〜5馬力の誘導モーターを使用します。がっしりしたキャビネットに収まっていて、モーター部分が完全にキャビネットの中に入っているので、ダストコレクションの能力が高いです。値段は1500ドルぐらいから3000ドルぐらい。ずっしりと重いです。写真のDeltaのUnisawは本体だけ(延長テーブルやフェンスを除いて)で220Kgあります。アマでこのテーブルソーが持てたらいいですよね。

これはもともとはプロが作業現場に持ち来んで使用するために、キャビネットソーをコンパクトにしたものです。アメリカの有名なリフォームの番組「This Old House」を見ていると、よく家の中の作業現場で使用しています。それでも延長テーブルやフェンスを除いた重さは100Kgあまりです。私が使用しているのもこのタイプです。

このコントラクターズソーはキャビネットソーよりも値段が手ごろなことから、セミプロやSerious Hobbiestに人気があります。110V仕様で1〜2馬力程度の誘導モーターを使用します。値段は500から1000ドルぐらいです。延長テーブルやフェンスのオプションにより異なります。

欠点はモーターが後ろに張り出した構造になっており、ダストコレクションの効率が悪いことです。作業現場で使用する前提になっているので、ダストコレクションはもともと考えられていなかったようです。

これは最近登場したもの。キャビネットソーとコントラクターズソーの中間です。いいとこ取りです。後出しジャンケンでよく考えられています。キャビネットソーほどヘビーでないし(値段も重量も)、モーターが露出していないので、ダストコレクションの効率もいいです。Jetではスライディングテーブルのオプションもあります。今まではDewaltとJetのみでしたが、その後Deltaが参入し、テーブルソーの主流となりつつあります。800から1500ドルぐらいです。

もし財布に余裕があって、もう一度テーブルソーを買うチャンスがあったら、これが欲しいです。これに後述のUnifenceを組み合わせたら鬼に金棒かな〜と。

ホームセンターなどでも売られているので、目にされた方は多いでしょう。値段は100ドル台から500ドルぐらいまであります。場所をとらず、移動も簡単なのがいいです。誘導モーターではなく、汎用モーターを使用しています。したがって騒音はかなりのものです。軸もベルトドライブではなく、モーター直結ですので、精度の悪い機種はモーターの振動や軸のブレがモロに切り口にギザギザとなって現れます。

安物はフェンス、テーブル面の精度が悪くて使い物になりませんが、ある程度の値段のものでしたら、Hobbyとして使用するのにはいい選択だと思います。特に写真のリョービのBT3Kは日本にもユーザーズグループがあり人気があります。

ベンチトップ以外の機種ではキャストアイロン(鋳鉄)を使用しています。重量は増しますが、これにより歪みの少ない精度の良い平面が得られます。特に平面度はテーブルソーの命です。またテーブルにはスロットと呼ばれる溝が掘ってあり、マイターゲージなどの治具を使用する時に利用します。

Grizzlyのように、メーカーによってはテーブルのResurface(再研磨をして平面にする)をしてくれるところもあります。

テーブルに加えてこのフェンスが精度の上では重要なポイントになります。

純正のものとアフターマーケットのものがあります。

デルタの場合は純正のフェンスの他にUni FenceとBiesemeyerと2種類が用意されています。せっかくデルタを買うのでしたら、純正ではなくこの2種類のフェンスから選びたいです。(すでに純正のフェンスを使用されている方も購入できます。)

この2種類のフェンスでどちらがいいかは好みが別れるところです。アメリカのウッドワーカーにはUni Fence派とBiesemeyer派の2大勢力があるようです。

Biesemeyerはシンプルな外見をしていますので、このフェンス合わせた治具を作成するときに便利なようです。下の写真がBiesemeyerのフェンスです。

木工のDVDでお馴染みのクリスもBiesemeyer派のようですね。

私が使用しているのはUni Fenceです。頑丈なアルミのExtrusion(押し出し材)で出来ています。フェンスも低いポジション、高いポジション、右側、左側と4種類の使い方ができます。

Uni Fenceはレバーを上げればワンタッチでレールから外すことができます。フェンスをノコ刃の反対側に移動するときや、テーブルソー全体を作業台として使用したいときなどには大変便利な機能です。

目盛りはインチとメートルの併記です。UniFenceの特徴である、Extrusionを立てるか、寝かせるかの位置によって読み位置が違います。これがたま〜に読み間違えて、違った寸法でカットしまい大変なことに。あぁぁぁぁ〜

またフェンスを手前に引いたポジションをとることにより、キックバックを防止できます。

フェンスの直角度などの調節もネジ一つで簡単にできます。

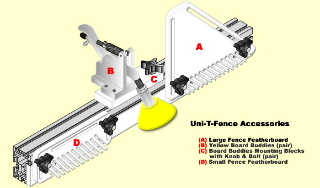

このUniFenceは 別サプライヤーからUni-T-FenceなるExtrusionのみをオプションで売っています。さらにいろいろとアタッチメントを取り付けることができるというものです。80ドルと機能のわりには安いかも。

延長テーブルも重要なポイントです。デルタの場合、30インチと50インチが選べます。私が使用しているのは30インチのタイプです。32インチまでフェンスをセットできます。4X8の合板をタテに半分にできます。

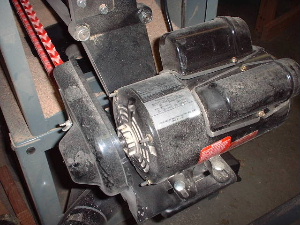

モーターは誘導モーターですので静かです。汎用モーターのようにブラシ交換などメンテナンスの必要もありません。110V仕様か220V仕様かは配線のつなぎ替えで出来ます。もしご自宅に200Vのラインがあるのなら、220Vの配線で使用したほうが、高電流による電圧降下の心配が少なくなります。

私が使用しているテーブルソーには1.5馬力のモーターが付いています。同じコンセントにつないだ1馬力のダストコレクターを回して、テーブルソーで厚さ2インチのサクラなどの堅い木をリッピング(縦引き)するとブレーカーが落ちることもあります。(^^;

機種によっては異なる馬力のモーターを選択できるものがあります。当然馬力はあったほうがいいのですが、財布とご自宅の電力の容量との相談になります。

私の持っているテーブルソーは正面のハンドルで高さを調節します。側面のハンドルで傾きを調節します。

テーブルソーは機種によって、回転軸を傾ける方向が、右か左かが決まっています。私の持っているものは右に傾くのでライトチルトと言われます。

じゃあどっちを買うべきでしょうか? 私の意見としてはレフトチルトのほうがいいと思います。ライトチルトの場合、傾けた状態でのリッピングはキックバックを防止するために、フェンスを刃の左側にいちいち移動させなければなりません。Biesemeyerの場合ですとフェンスの両面が使用できるので、それほど苦にはならないでしょうが、Uni Fenceの場合いちいちExtrusionを移動させなければならず、メンドーです。

レフトチルトですと、いつもフェンスは右、刃は左という位置を保ったまま作業ができます。

というわけで、レフトチルトのほうが便利だと思います。でも世の中のテーブルソーの主流はほとんどがライトチルトです。なんででしょうか? 何か他の理由があるのでしょうか? 誰か教えて〜。

次はメンテナンスについて少し触れたいと思います。