[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。

ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。

Woodworking at Home 質問コーナー

Woodworking at Home 質問コーナー

Woodworking at Homeを見ていて、いろいろ疑問に思うことがあると思います。このホームページをご覧の皆様からもよく質問が寄せられます。

なにか分からないことがあったら、質問をお寄せ下さい。私も100%分かっているわけではありませんが、一緒に考えましょう。

全般的な紹介をご覧になりたい方はこちらをどうぞ。

「椅子を作る時に木でできた釘のようなものを使用していますが、あれは何ですか?」

あれは市販されている木でできた釘(というよりダボの一種)です。商品名はMiller Dowelといいます。アメリカの木工ショーを見に行くとよく出展しています。

私は使ったことはありませんが、釘を使いたくなく、すべて木で作りたいというときには便利なようです。色もいろいろとあるので、木の種類に合わせて、目立たない色を選ぶこともできるし、今回のようにわざと色の濃いものを選んで、アクセントにするということもできます。

下穴は専用のテーパーのついた、特殊なドリルビットを使用します。

こちらがMiller Dowelのホームページです。アメリカの大手の通販業者から購入できます。

「屋外で使用するテーブルを作成するところで、耐水性の接着剤を使っているようなのですが、詳しく教えてください。」

Casual Tableを作るときに、耐水性のある接着剤を使っています。これはポリウレタン系の接着剤です。耐水性はピカイチです。水分を吸って固まる性質がるので、接着する片面にこの接着剤を塗り、もう片面はぬれ雑巾で湿らせます。

写真をみてわかるように、クリちゃんは手袋をしています。この接着剤はタフで、手に付くと1週間ぐらいイレズミのような跡が残ります。手袋をしたほうがいいです。

アメリカではホームセンターなどで購入できます。

.

.

接着剤については「接着剤の使い分け」にて詳しく説明しています。

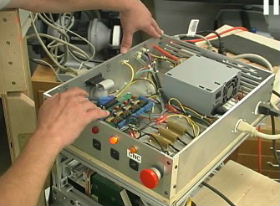

「CNC Routerを紹介していますが、何を言っているのかさっぱりわかりません。」

クリちゃんもずいぶんとマニアックな世界に入ってきましたよね。ここではCNC Routerを紹介しています。まずはNC (Numeric Control)の歴史について説明しています。第二次世界大戦中にヘリコプターのローターを削るのに活躍したそうです。それから70年代になってコンピューターを接続して現在のCNC(compter numeric control)が出来たそうです。

このCNC Routerを使えば複雑な形状のルーティングも簡単に、早く、正確にできます。使っている部品は特殊なものではなく、一般的に入手できるものです。3軸の機構は高価なスライダーを使用せずに、アルミトラックの上を滑らせるようになっています。またステッピングモーターの電源も安価なコンピューター用の電源を用いています。

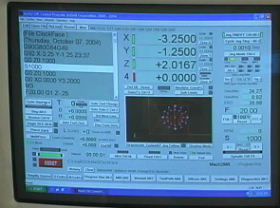

ソフトはArtsoft社のMach2を用いています。値段は$150と安いです。アマチュアCNCの世界では有名なソフトのようです。

今後どのようなプロジェクトにこのCNC Routherを使うのでしょうか?楽しみです。でもちょっとマニアックすぎるぞ~。

Artsoft社のホームページはこちらになります。

「クロックを作るところで、茶色の接着剤を使っていますが、これはどのような接着剤でしょうか?」

クロックの製作でクリスは2種類の接着剤を使っています。ひとつは通常のイエローグルーと呼ばれる、アメリカでは一般的な木工用の接着剤です。

また組み立てに時間がかかり、通常よりもオープンタイム(接着剤を塗布してから、接着させるまでの時間)が欲しい場合に、彼の場合はこの茶色の接着剤を使用しています。

おそらくこれはハイドグルー(にかわ、膠)だと思われます。通常のにかわはザラメ状態で、湯煎をしながら使いますが、液体の状態で使いやすくしたリキッドハイドグルーというものが市販されています。このハイドグルーはオープンタイムがイエローグルーよりも長いので、複雑な組み立ての時によく使用されます。

固まるとカチカチに硬くなります。水分に弱いのが難点です。

接着剤については「接着剤の使い分け」にて詳しく説明しています。

「 ライティングデスクの仕上げにスプレーを使用していますが、これはHVLPですか?」

今回初めてスプレーが登場しました。HVLPです。(詳しい説明はスプレー仕上げを参考にしてください。)ただ彼が使用しているのは空気の供給が、私が紹介したタービンを使ったものではなく、コンプレッサーを使用したものです。彼は以前、コンプレッサーの電源は220ボルトを使用しているといっていたので、3から5馬力程度の大きなコンプレッサーを持っているようです。この程度の大きさでしたら、直接HVLPをつなぐことができるようです。

またスプレーの形式も私が紹介したSuction Feed(Siphon Feed)という、塗料の容器が下についたものではなく、Gravity Feedとよばれる、上に付いたものです。

タービン式の場合は太いホースが邪魔になることがありますが、彼のようにコンプレッサーからエアを供給すると、細いホースでよいので、小回りがききそうですね。

「 ライティングデスクのパネルを作る時に黒いボールを入れていましたが、これは何でしょうか?」

パネルは湿度によって伸び縮みします。通常は接着はしないでフローティングの状態にします。縮んだ時にガタが起きないように、あのようなゴムのボールをいれてガタを押さえます。専用のボールが売っていますが、身近にあるもので良いと思います。パネルの周囲に先にステインを塗っています。これは組み立てた後ではこの部分は塗れないからです。

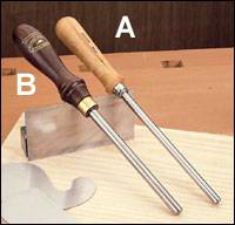

「 キャビネットスクレイパーの使用の仕方で”バー”といっているのはなんのことですか?」

これはズバリ「バリ"burr"」のことです。Cabinet Scraperはエッジにバリ(かえり)を持たせることによって、あのような細かな作業ができます。私もどのようにして砥ぐのか知らなかったのですが、Burnisherという棒を使うのですね。それもかなりの力を入れて。砥ぐ作業はやっぱり動画で見るのが一番わかりやすいですね。力の入れ具合など本当に参考になりますね。

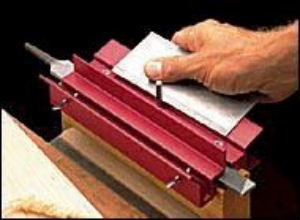

Cabinet Scraper, Burnisherは通販で購入できます。また写真のような角度を固定してBurnishできる治具も発売されています。さすが治具大国。

「 Issue#8からLatheが変わったようですが、機種と値段を教えて下さい。」

いままでは Lathe (木工旋盤)はJetのミニ旋盤(model708351 $200)を使用していました。これは小型ながら小物でしたら十分楽しめるものだったのですが、Issue#8からスポンサーが変更になったことによりJetは一掃されました。(^^;

代わりに登場したのが、Deltaの新機種が登場しました。(46-745 $2000写真左)でもちょっとこれは高過ぎますよね。せめて下位機種(46-715 $680写真右)を採用して欲しかったです。

「 Turningのコーナーで出てくる淡黄色の仕上げ剤はなんですか? 」

Turning担当のDick Singはいつも使用している仕上げ剤のことを " Deft , Straight out of can " と言っています。DEFTを薄めずに缶からそのまま使用ということです。

DEFTとは仕上げ材のメーカの名前で、アメリカのホームセンター等に並んでいます。DEFTはオイル、ラッカーなどいろいろな仕上げ剤を作っています。

この場合、どうもDeftの"Clear Wood Finish" (Nitro-Cellulose Lacquer)の半艶(Semi-Gloss)を使用しているようです。(あくまでも推測ですが。)「ラッカーを使用して」と言わずに「DEFTを使用して」とモロに商品名を挙げるのはよほどこの仕上げが気にって入るのでしょうか?

ラッカーですので、乾燥が30分程度ととても早いところがターニング向けでいいのでしょうね。

そういえばIssue#6のBragging the rightsに登場したボウルターニングの人も同じDEFTで仕上げをしていると言っていました。このピカピカの仕上げ。ちょっと気になりますね。

因にDEFTのオイルはWATCOの競合品です。(缶のデザインがそっくりでしょ?)

「Issue#6でのダストコレクターの説明で、リリースバルブというのがありましたが、これは何の為にあるのでしょうか?」

クリスのショップのダストコレクターは市販の1ステージのダストコレクターにサイクロンを設置して2ステージにしています。狭いところに押し込んであるので配管が複雑で、ちょっと配管抵抗が大きそうですね。またゲートとスイッチが連動していて、ゲートを開けるとコレクターのスイッチが入るようになっています。

このため、一瞬ですがゲートを閉じたままダストコレクターが稼働する時間があります。このリリースバルブはそのときに配管の中が過度に負圧になるのを防ぐために設けられているようです。

これがないと負圧の為に配管がつぶれることがあると言っていますが本当なのかな?

「インチ系を使用しているからか、長さに関しては何をいっているのかわからず、難しいです。」

そうなんですよね。アメリカではインチ系を使用するので、きわめて分かりにくいです。しかもインチ以下は小数ではなく、分数を使用するのでなおさら分かりにくいです。

1インチ以下の端数の部分を1/16インチまで体系的に書いてみると以下のようになります。

上の表を見て分かる通り、1インチ(24.5mm)を1/2,1/4,1/8または1/16した値になります。分母の読み方は1/2がハーフ。1/4がクォーター。1/8がエイトス(この場合のスは舌を噛むthの発音です。)1/16がシックスティーンスとなります。これに分子を組み合わせて長さを表現します。分子は先に読みます。つまり 3/16でしたら、Three Sixteenth となります。

もっと細かい 1/32,1/64も体系は同じです。1/128は通常用いられません。その場合は小数になって 0.008"などと表現します。(だったら初めから小数を使えよな~)

木工の場合は1/32(Thirty-second)まででほとんど用が足ります。(約0.8mmに相当します。)

1/2 系 (ハーフ)

1/2 Half

1/4 系(クォーター)

1/4 one quarter

3/4 three quarter

1/8 系(エイトス)

1/8 one eighth

3/8 three eighth

5/8 five eighth

7/8 seven eighth

1/16 系(シックスティーンス)

1/16 one sixteenth

3/16 three sixteenth

5/16 five sixteenth

7/16 seven sixteenth

9/16 nine sixteenth

11/16 eleven sixteenth

13/16 thirteen sixteenth

15/16 fifteen sixteenth