パワーツールジャンキーの部屋

パワーツールジャンキーの部屋

[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。

ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。

パワーツールジャンキーの部屋

パワーツールジャンキーの部屋

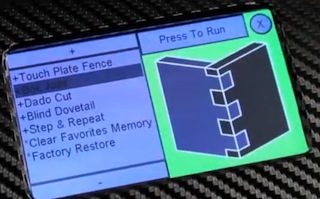

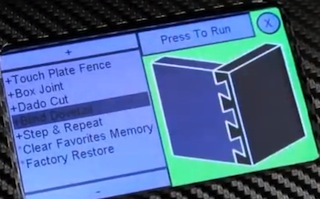

Ready2Rout と呼ばれるルーターフェンスです。

Rocklerから発売されています。

直訳すると、「溝掘り準備完了!」ってところですかね。(笑)

ウリはなんといっても、ルーターフェンスが電動で動くところでしょう。

Dovetail JointやBox Jointを作成するには、板の幅やルータビットの幅により、計算や調整が必要になります。

Ready2Routではメニュー画面からJointの種類を選択して、必要な数値を入力するだけで、「溝掘り準備完了!」ってなるわけです。

拡張性もあり、USBボートからファームウエアのアップデートも出来るようになっています。

単位はメートルでもインチでも使えます。インチの場合は1/2, 1/8などの分数は使わずに、0.5,0.125というようなFractionalでの入力になります。

値段は$599なり。高い!と思うかも知れませんが、IncraやJointechのルーターフェンスをFull Packageで揃えると、$450ぐらいにはなるので、それにプラスαと考えれば、意外にそうでもないかも。

Rocklerは数年前にもCNC Routerを出しました。今回もこのようなPC Operatedのマシンを出してきました。どちらもNext Wave Automationというオハイオ州にある会社と組んでやっているようです。

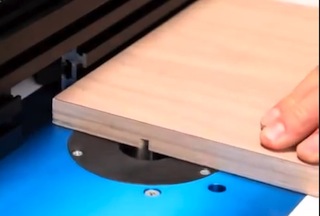

四角いほうがLumber-Lok Plate Vise、三角のほうがTri-Viseという商品です。使い方は下の写真をみてもらえば、一目瞭然でしょう。

ちょっとした作業をしたいときなどに便利そうです。値段もそれぞれ$30,$20と手頃です。金属でできていて丈夫なのもウリのようです。

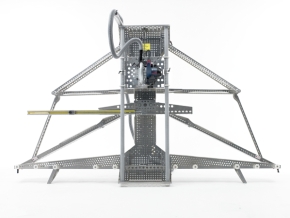

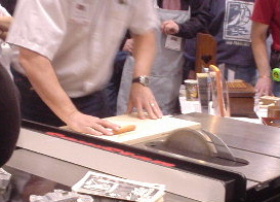

先日ある工房で新製品のデモがありました。その名前も「自分で作るパネルソー」です。ホームセンターに置いてあるパネルソーを見て、欲しいと思った人は多いはずです。あれだけ正確に素早く合板をカットできたらいいですよね。このページの下のほうで、外国産の折りたたみ式のパネルソーを紹介していますが、(2007年9月の記事)こちらは純国産です。

似たようなキットはアメリカのメーカーからなどから多数でていますが、どれもキモはリニアベアリングです。丸鋸をどうやって、レール上を滑らかに動かすかで、各メーカーはいろいろな工夫をしています。

このメーカーでは樹脂ベアリングを使っているところが特徴です。上の写真のパイプの周りに見える、白いものが樹脂ベアリングです。木屑などのダストの影響を受けにくいそうです。

デモで実際にカットさせてもらいましたが、バランサーのおかげで丸鋸が非常に滑らかに動き、簡単に奇麗のカットができました。

キットから完成品まで幅広くラインナップを取り揃えているところも特徴のようです。

販売元は「STUDIO 押上おもしれぇ屋」です。

コアキット(直動ユニット・バランサーキット) 55,000円

ベースキット(コアキット+ガイドパイプセット) 79,800円

フルキット(ベースキット+バックパネルセット) 99,800円

完成品 (フルキットを完成させたもの) 120,000円

丸ノコ付き完成品 140,000円

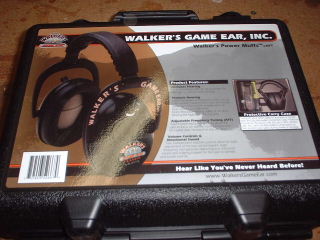

Walker'sから発売されている、Game Earと呼ばれる物です。Walker'sはアメリカでは補聴器でも有名なメーカーです。Game Earとは聞き慣れない言葉ですが、この場合のGameは狩猟のことを指します。アメリカでは狩猟もスポーツの一つとして、市場が確立されています。狩猟の時の銃声から耳を守るためのものです。ハウジングの外にマイクがあり、内側にはスピーカーがあります。ここまで書くと、ノイズキャンセリングのヘッドホンだと勘違いするかもしれませんが、この製品はキャンセルではなく、リミッターです。つまり、狩猟でズドンズドンという大きな音は遮り、かつ獲物の気配を感じたり、仲間とコミュニケーションができるというのがウリです。

値段は廉価版の50ドルからフルデジタルの350ドルまで何種類かがあります。私が購入したのは、中級クラスの140ドルのもです。装着してみると、通常のEar Muffのように防音効果があります。テーブルソーやルーターの音を効率よく遮ってくれます。これらの騒音がなくなると、まるでイヤーマフをはずしたように、周囲の音がよく聴こえます。もちろん普通に会話しても問題ありません。

ボリュームがついており、音量の調節ができます。拡声もできるので、難聴気味の人にもいいかもしれません。 単4電池2本で動作します。

また音量調節とは別に周波数のつまみがあり、どの周波数をよく通すようにするかを調節できます。会話が中心なのか、獲物の足音を聴きたいのか、などによって調節するのでしょうか?

高級機になると、マイクが左右に2つずつ、計4つ付き、より臨場感を感じられるようになっているようです。狩猟の現場では周囲の音を敏感に察知するのは大事なのでしょうね。

狩猟用に作られたこのGame Earですが、電動工具の騒音のシャットアウトにも十分使えます。

Rocklerから発売になった、ベンチクッキーと呼ばれる新しい治具です。

形は見た通り、クッキーというか、ホッケーのパックのような、円筒形をしています。両面に滑り止めのゴムが貼ってあり、クランプや滑り止めのマットを使わずに、サンディングやルーターの作業ができるというのがウリです。

ビデオのデモがありましたので、貼付けておきます。木屑が積もっていても問題なくグリップするようです。

しかし次から次へと良くこんな商品を考えますねぇ。4個セットで1000円ですから、これは間違いなく「買い」かな。まぁ自分で作ることも出来ますが、、。

Freudといば、ルータービットやソーブレードで超有名な企業です。特徴である赤いビットを見れば、一目でフロイトと分かります。

このフロイトから発売になったルータービット。どこが新しいか分かりますか?

実はカーバイトの刃の部分が2カ所に分かれています。この2つの刃で荒削りと仕上げ削りを担当させることで、より奇麗に削るというものです。

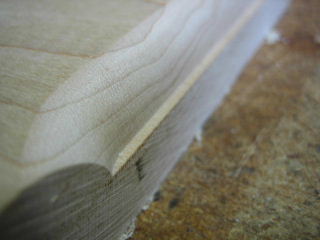

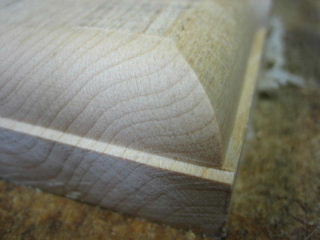

早速試してみました。材料は硬いハードメープルです。それも荒れやすい、木口の部分を削ってみました。

結果はご覧の通り、奇麗に削る事ができました。

木屑を見てみても、通常の木屑に混ざって、ご覧のような、薄~い削りくずが混ざっています。

ちょっとお値段は張りますが、さすがフロイトと思わせるルータービットです。

リョービのコードレスツールのセットです。18Vのリチウムイオン電池を採用しています。ドリルドライバ、丸ノコ、レシプロソー、(セイバーソー)それにワークライトのセットに、充電器と大小2つの18Vのバッテリーパックが付いています。

まぁ、ワークライトはおまけのようなものですから、実質的には、ドリルドライバ、丸ノコ、レシプロソーの3点セットと考えてよさそうです。これで299ドルですので、1つにつき1万円程度。これは安いっすね!!立派なバッグも着いています。

ドリルドライバはかなりパワーがあります。丸ノコは使いやすいレフトブレードです。これは右手に持った時に、刃が左側に来るので、手元がとても見やすいです。刃は5-1/2インチでボア径が10mmというものです。

いままでは同じくリョービの12Vのリチウムイオンコードレスを使っていました。これは小型でとても扱いやすいです。18Vと12Vを比較してみると大きさの違いがよくわかります。目的によって使い分けられそうです。ただし18Vの充電器がちょっと大きすぎ。もうちょっとコンパクトに設計して欲しかったです。

大小のバッテリーを2つ並べてみました。また丸鋸やレシプロソーの替え刃はアフターマーケットでいろいろなメーカーのものが購入できます。

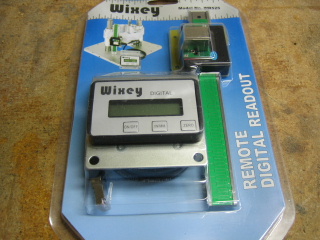

Wixeyといえば、Digital Readoutで有名です。私の工房にも角度を測ったり、長さを測定するWixey社製のDigital Readoutがいくつかあります。今回購入したのは、Linear Scaleを使った長さを測定するもので、特徴は測定部と表示部が離れている事です。

このために、ルーターリフターに取り付けたりといった応用が考えられます。

キットには予備の電池や取り付ける際に必要なドリルまでもセットになっていました。至れり尽くせりです。表示はインチ/ミリの切り替えができます。またゼロリセットもできます。ミリの場合、0.05ミリ単位で表示されます。インチの場合は0.001インチ単位です。

ケーブルは標準的なEthernet Cableを使っていますので、コネクターを使えばさらに延長できそうです。

これで$80です。一昔に比べて、Digital Readoutは本当に安くなりましたね。

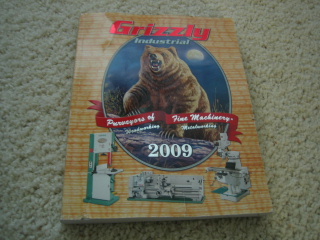

グリズリーは毎年分厚いカタログを送って来てくれます。今年もお年玉が届きました。年々厚さは増していて、今年は680ページもあります。中はパワーツールジャンキーなら読み飽きることはないでしょう。木工から金工までいろいろなツールのオンパレードです。

話題の新製品、G0677も載っています。これはプレーナーとワイドベルトサンダーが1台のマシンに合体したものです。

どんな木工工具でも、一目みれば使い方はだいたい分かりますが、この工具に関してはこの4枚の写真を見た限りではさっぱりわかりませんでした。

そこで下記のYouTubeの動画を見て納得です。なるほど、こうやって使うのですね。逆転の発想とはこういうことを言うのですね。

でもこれだったら自分でなんとか作れそう。因にこのJointmakerの値段は$1300で重さは18Kgもあります。値段も重量もヘビーです。

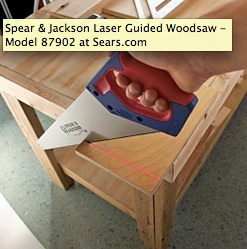

Craftsman (Sears)からネタを2つ。

まずはレーザーガイド付きのノコギリです。何にでもレーザーをつければいいというものではないでしょうに。

なんか「王様のアイディア」のノリですね。

もう1つはランダムオービットサンダーです。なんと集塵がサイクロンです。ダイソンの掃除機のようですね。

JessEmといえば、ルーターリフターで有名なメーカです。ルーターテーブルや、フェンスなど、ルーター周りのアクセサリーでは定評があります。そのJessEmからルーズテノンを作る為の治具が発売になりました。

これは接合する両方の面にホゾ穴を空けて、ルーズテノンを差し込んで接着するというものです。ダボやビスケット、そしてドミノも同じ原理です。

モーティス(ほぞ穴)を空けるのはルーターを使うのかと思いましたが、ドリルを使用するようです。ドリルビットもルーターのスパイラルビットのような、特殊なビットを使います。ホゾ穴の幅、つまりドリルの穴の直径は1/4 , 3/8 , 1/2 インチと3種類から選べます。

写真を見て分かるように、ドリルをガイドに挿して穴を空けた後に、レバーを使って前後に動かすことができます。これにより、長方形の穴を空けることができます。ドリルガイドはベアリングが装着されているようですね。滑らかに回りそうです。

レバーを前後に動かしながら掘り進めば、長方形の穴になり、ルーズテノンの為のホゾ穴ができます。レバーを手前に固定して穴を開け、次にレバーを反対側へ移動させて穴を空ければ、2つの穴が空きます。これにダボを入れれば、ダボ穴マシンとしても使えます。

値段は本体が100ドルです。これに必要に応じて、ドリルビット他のアクセサリーを組み合わせます。ルーズテノンを作るのでしたら、LeighのFMTよりも安くていいかもしれませんね。

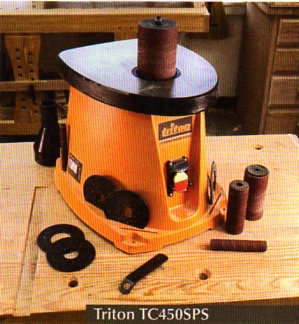

トリトンからスピンドルサンダーが発売になりました。10/1現在トリトンのホームページには載っていませんが、一部の通販業者では既に出荷が始まっているようです。

スピンドルサンダーは持っていると、とても重宝する工具です。特に曲線を生かした作品の場合は必需品です。ドリルプレスにドラムサンダーを装着しても、似たような機能は発揮できますが、テーブルが広く使えるのと、なんといっても " Oscillating Spindle Sander " というだけあって、ドラムが上下に移動するので、回転方向のキズが付きにくいのが特徴です。またドリルプレスと違い、軸はかなり頑丈にできています。材を押し付けても軸のブレは少ないです。

写真で見る限りは、デルタ他のメーカーよりも小型です。以前リョービが$99で同じようなスピンドルサンダーを発売していましたが、いつのまにか消えてしまいました。

トリトンの場合はリョービよりは少しお高めの$149です。ドラムは一番太いもので3インチです。テーブルが小さいのが気になりますが、小さな工房にはいいかもしれません。ダストポートも付いています。

Deltaから新しいUnisawが発売になるようです。まだHPを見ても具体的な商品や値段がでていないので、詳しいことはわかりませんが、写真を見る限りでは2つの大きな改善が見られています。(ライトチルトのようですね。)

1つは角度を調節するハンドル(チルトハンドル)が側面から正面へと移動されています。使い勝手が良さそうですね。

もう1つは角度のインジケータが設置されています。1周で45度を表示しているので、細かな調節が可能なようです。

Rocklerから新しいダストコレクターが発売になりました。壁掛け式です。写真を見れば多くを語る必要はないと思います。簡単にとりはずして、移動もできます。値段は199ドルです。設置場所の少ない小さな工房にはぴったりですね。またすでにダストコレクターを持っている人も、補助的な役割をさせる目的で設置するのもいいかもしれません。

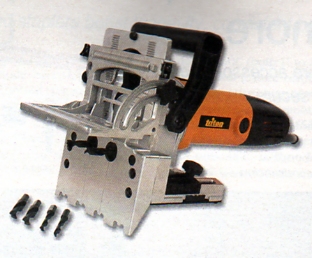

写真を見て頂ければ、なんとなく用途はわかると思います。ドリルの径は 15/64 , 5/16 , 3/8 インチが用意されているようです。

2つある穴の間隔は固定で32mmです。フェンスの角度が変えられたりするところはビスケットジョイナーと同じです。

気になるお値段は189ドルだそうです。ビスケットジョイナーとほぼ同じような値段ですね。ダボのほうがビスケットやドミノよりも入手しやすいので、そういった意味では便利かもしれません。

製品名はTC500DWLで2008年9月からの発売だそうです。秋の木工ショーでアメリカに行った時にチェックしてきます。

アメリカで200ドルちょっとで売られているトリトンのルーターが日本では5万円ってことは、もしこの$189のDowelling Machineが日本で発売になったら4万円超かな。

GrizzlyからTormekのクローンが発売されました。Tormekといえば、シャープニングで超有名ですが、値段の高いことが難点でした。本体が500ドル。それにアクセサリーを多数そろえなくてはならず、結果的に本体の1.5-2倍近くのお金が必要です。私も使っていて、確かにいいモノなんですけどね~。本体はスウェーデン製です。

その後JETからクローンが発売されました。でも値段は似たようなもの(460ドル)でした。(このページの下記で紹介しています。Aug.2006)

そこでGrizzlyの登場です。Grizzlyといえば私が利用しはじめた十数年ぐらい前は安かろう悪かろうのイメージが強かったのですが、最近は品質も良く、日本で愛用されている方も大勢います。

見た目はほとんどTormekと同じです。アクセサリー類も似たようなものです。未確認ですが、もしかしたらTormekのアクセサリーがそのまま使えるかもしれません。(追記、ほとんどのTormekのアクセサリーがそのまま使えます。)

因にTormekのスウェーデン製に対抗して、こちらGrizzlyはドイツ製だそうです。広告でもMede in Germanyを強調していることから、品質には自信があるのでしょうか?スペックもほとんど同じです。砥石が毎分90回転というのも同じです。

そして気になる値段はなんと170ドル!!Tormekの半額以下です。しかもこの値段は期間限定だそうです。これはチャンスかも?

「木工旋盤入門」の第6章の「シャープニング」にてTormekに関して紹介しています。あわせてご参考になさってください。

Wet GrinderにてこのGrizzlyのWet Grinderに関して紹介しています。あわせてご参考になさってください。

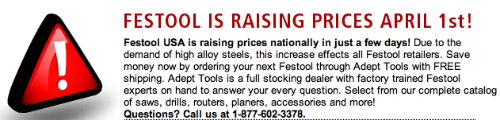

4月まであと1週間しかないというのに、Festoolからメールが届きました。4月1日から値上げに踏み切るそうです。理由は原材料の高騰が主な理由とか。具体的な値上げの幅やどの品目が該当するのかは書かれていません。円高の今Festoolを買うのがお得かも!!

その他にFestoolから新型のマイターソーが発売になるそうです。(出荷は6月)写真で見る限りはかなりガッチリした作りのようです。次回アメリカ木工ショーツアーに行ったときに現物を確かめてきます。

サンクスギビングデー(感謝祭)が終わって、アメリカはクリスマス商戦のまっただ中です。この時期は良く探せば掘り出し物が続々と見つかります。

WoodcraftからはWixeyのDigital Readout(テーブルソーのフェンスの目盛りをデジタルで読み取るもの。詳しくはテーブルソーのページで解説しています。)が定価$149.99が$99.99で販売されています。しかもDigital Angle Gauge(角度をデジタルで読み取るもの。こちらで紹介しています。)がタダでついてきます。これって単体で買うと$39.99します。つまり合計$189.98が半額近くの$99.99です。これは安い!!在庫限りとなっていますのでお早めに~。

ホームセンターの工作室に置いてあるパネルソー。これって自分の工房にもあったらいいな~と思いますよね。でもあんなに大きなものは置けないし。高そうだし。そんな需要に応えて、市販の丸ノコを利用したパネルソーです。しかも折りたたみができるポータブル仕様です。

はじめてこの工具を見た時は、合体超合金メカものかと思いました。(笑)

写真を見て頂ければ説明の多くは必要ないと思います。丸ノコはMakita,DeWalt,Boschなどお手持ちの丸のこに幅広く対応するようです。

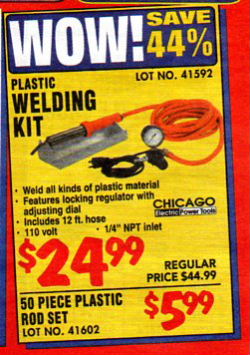

えっ??プラスチックって溶接できるの??っていうのがこの商品を初めて見た時の感想でした。この商品は熱風でプラスチックを溶接してしまうというものです。コンプレッサーと電源プラグを接続することにより、300Cもの高温の熱風が発生します。この熱風でプラスチックを溶かして溶接をするというものです。

プラスチックは種類を問わないと書いていますが、ロッド(溶接棒)はPVC,ABSそしてPP(ポリプロピレン)が用意されています。写真の白がABS、灰色がPVC、そして緑がポリプロピレンです。

内容はヒーターが内蔵された本体、それを置く為の立派なアルミの台、電線とエアーのパイプが一体となったコード、圧力を調節するためのレギュレーターからなっています。

取り扱い説明書によると圧力は3.5から4PSIに調節して使ってくださいと書いてありました。

早速使ってみます。手元にプラスチック製の部品で亀裂が入って割れてしまったものがありました。これを溶接して修理してみます。

まずは万力に挟んでスポット溶接の要領で数点を仮止めします。そして溶接棒を使ってつ~っと溶接していきます。冷めてから、余計なバリを削ればできあがり。結構簡単です。

全く意味はないのですが、手元にあったプラスチック製のクランプを2個溶接してみました。このあとバリを削ってきれいにすればできあがり。圧力は説明書より低めの2PSIぐらいにしたほうが奇麗に仕上がるようです。

アクリルも溶接してみましたが、これはアクリル用の接着材のほうが奇麗に仕上がりそうです。

さて気になるお値段は? 通常45ドルですが、セール中でナント44%引きの25ドル!!これは安いっすね。溶接棒も50本入りで6ドルです。さすがDIY王国のアメリカ。修理だけの用途ではなく、なにか溶接によって作品を作ってみたいです。

リョービから発売されているコードレスの丸ノコです。18Vです。

家具作りで手持ちの丸ノコを使うことはほとんどありません。テーブルソー、マイターソー(卓上丸ノコ)やラジアルアームソーなどがあれば、精度の出ない丸ノコを使う出番がほとんどないからです。

でもラフ材(製材していない材木)を扱いやすい長さにカットしたり、合板を半分に切ったりなどするときには丸ノコが役立ちます。

これまで私は日立のRight Bladeの電動丸ノコを使っていました。これは一般的な丸鋸で、ノコ刃が右側にあるものです。Right Bladeと呼ばれます。

これに対して、このコードレス丸ノコはLeft Bladeです。右手に持った時に刃が左側にきて、カット面が見やすくなっています。長い間このような丸ノコを探していました。DewaltやPorter-Cableでも似たようなLeft Bladeの丸ノコはありますが、値段が高いので躊躇していました。

でもリョービの丸ノコはなんと59ドル!!(バッテリー別)。18Vのコードレス。しかもレーザーガイドまで付いています。

写真の2X12材も余裕でカットできます。Left Bladeなので、切断面が見やすく、とても使いやすいです。

リョービはこの18Vのコードレスツールをシリーズで出しており、他にもドリルやトリマー、サンダーなどいろいろな種類があり、バッテリーが共有できるシステムになっています。

友人からコードレスのレシプロソーを借りました。メーカーはミルウォーキーです。アメリカでは玄人受けのするヘビーデューティーなものです。電圧は18ボルトです。

家具作りをしているとレシプロソーの出番はほとんどありません。でもリフォームなどをする人にとっては必需品です。柱をカットしたり、立ち木を伐採したりといろいろな用途に使用できます。ブレードの交換も工具なしでワンタッチでできます。

刃はバイメタルでできているので、柱に釘が入っていても木と釘を一緒にカットできます。ブレードも金属用、木材用があり、長さもいろいろなものがあります。特に30センチ近くの長さのものは、薪作りなどの時にチェーンソーの代わりに使えそうです。刃も柔軟でかなり曲げることができます。このため床面から柱をカットするなんてことも簡単にできます。

これで199ドルなり。う~ん、なんかこのマシンガンみたいなパワーツールが欲しくなって来た。

Tormekといえば、有名なWet Sharpenerのメーカーです。最近JETからWet Sharpenerが発売になりましたが、どうみてもTormek(写真右)にそっくりです。JETはスピードの調節ができたり、オプション引き出しの付いた台があるなど、細かいところで差別化をしていますが、こんなに似ていていいのか?と思うぐらいです。

「木工旋盤入門」の第6章の「シャープニング」にてTormekに関して紹介しています。あわせてご参考になさってください。

アメリカの有名な木工専門店Woodcraftからメールが届きました。「トラックロードセール」と称したセールです。この案内状を持っていけば、トラックの荷台に詰め放題で10%オフというものです。この場合のトラックとはピックアップトラックのことを指します。

アメリカではピックアップトラックはとても一般的で、よく荷台にキャンプ用品などを満載したピックアップを見かけます。

以前Woodcraftでは「バッグセール」と称して、入り口でもらう紙袋に詰め放題で10%オフというものがありました。今回はこれの規模が大きくなったものなのですね。

が、よく見ると「乗用車、バイク、自転車も大丈夫」とかかれています。つまり、乗り付けた乗り物に載せられる限りは10%オフのようです。でもどうせなら、ピックアップトラックで乗り付けて、バンドソーやテーブルソーを載せて帰りたいですね。

激戦区の電動工具市場へ新しいメーカーが参入です。その名前は「Worx」です。

ただでさえ、過熱気味のこの市場へ参入するということは、よほど勝算があるのでしょうか?いくつかの雑誌でこの製品が紹介され始めています。Workbench誌(August 2006)ではプランジルーターの商品テストが載っていました。

商品テストの対象になったのは、Bosch,Dewalt,Fein,Festool,Freud,Hitachi,Makita,Porter-Cable,TritonそしてWorxでした。

栄冠を勝ち取ったのはBosch1619EVS($309)そして、次席がWorxWT600K($199)でした。値段の割にはエッジガイドなどアクセサリーが付属してくるし、機能も他のルーターには劣らないことが評価されたようです。

デザインはなんか最近の日立の製品に似ています。これからアメリカの市場でWorxの製品がどのように認められていくのでしょうか?楽しみですね。

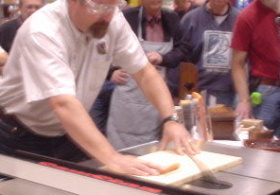

今まで木工ショーは何回も行きました。デモンストレーションも何百回と

見てきました。その中で5本の指に入るインパクトのあるデモがこれでした。

ショップ(工房)の安全性については、アメリカでは盛んに議論されます。 安全メガネ(基本中の基本)さえも装着しない日本とは対照的です。

アメリカではテーブルソーによる事故は9分に1回発生しているそうです。

このSawStopという商品は、指など身体の一部が回転する刃に触れた瞬間に

静電容量の違いを感知して刃にブレーキをかけるというものです。

この製品のコンセプトは木工雑誌などで、数年前から紹介されていました。

アルミのブロックを刃の下側に用意して、動作時はバネの力を利用して、

これを刃に食い込ませることによって停止させます。検知してから刃が止まる

まで3~5ミリ秒。刃が1/6回転ぐらいの間に停止するそうです。

例えば材を毎秒30センチの早さで動かしたとします。(これってかなりのスピードで材を送っていますよね。)刃に触れてから止まるまで5ミリ秒とすると、30cm/S x 5mS = 1.5mm となり、単純計算で行くと1.5mmだけ刃が指に食い込むことになります。

上の写真の右側が動作前、左側が動作後です。

私は初めは市販のテーブルソーにレトロフィット(後付け)で取り付けるものだと 思っていました。実際に開発者もいろいろなメーカーに打診したそうです。 しかしメーカーの反応が良くなかったことから、自分で1から作ろうと 考えたそうです。それでこの "SawStop"というブランドのテーブルソーが完成しました。

実際のデモを見ると、本当に驚きます。

ホットドック用のソーセージを指に見立て、合板と一緒にカットします。

手持ちのソーセージが刃に触れた瞬間に刃が停止します。同時に刃がリトラクトされます。本当に一瞬です。

リトラクト(刃がテーブルの下に引っ込む)の動作は、回転を突然止めることによる慣性によって、なされるそうです。

ゆっくりと送り出すのかと思ったら、可能な限りのスピードで思いっきり材を送り出しています。

当のソーセージはちょっとキズが付いただけ。これだったらバンドエイドか、悪くても1~2針縫うだけで済みそうです。

一度動作させてしまうと、アルミのブロックの部分を交換することになります。

この交換用のブロックが69ドル。指の値段に比べたらタダ同然です。(^^)

本体にはバイパスモードが用意されています。金属をカットするときや、極端に水分量の 多い木材をカットするときは、意図的にこのモードに切り替えます。

ホームページでデモのビデオが見れます。会場でナマで見るほどインパクト

はありませんが、感触は十分に伝わります。

キャビネットソーが約3000ドルと値段は決して安くはありませんが、

検討をする余地は十分にあると思います。特に木工教室の経営者の方などは検討なさっては

いかがでしょうか?

今のところキャビネットソーのみですが、現在コントラクターズソーの準備も進めているようです。

2006/08/27 追記

IWF2006 (International Woodworking Machinery & Funiture Supply Fair)の案内状とともに、SawStop社のプロモーションDVDが届きました。かなり販売に力を入れているようです。

DVDは2部構成になっていて、初めがコンセプトの紹介。そして、機能の紹介です。コンセプトの紹介では実際に事故で指を切断した人が証人として生々しく現実を語ります。

アメリカらしく、ケガをめぐり訴訟が発生したケースも紹介していました。

外科医も登場して、指切断事故について語り、指の接合手術がいかに難しく、金額がかかるかを説明します。

後半は機能の説明です。動作原理の説明や、Dado Cutter用のストッパーも紹介されていました。

SawStopのホームページはこちらです

2003年から2005年までの過去の記事はこちらに移しました。

2002年以前の過去の記事はこちらに移しました。