パワーツールジャンキーの部屋

パワーツールジャンキーの部屋

[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。

ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。

パワーツールジャンキーの部屋

パワーツールジャンキーの部屋

Router のアクセサリーで有名なMicro Fence 社の新製品です。

木工ショーでも必ず出展していて、重厚な金属でできたアクセサリーでいかにも精度のよい加工ができそうな印象を与えます。

今回はこの手のアクセサリーとしては珍しく、プランジベースです。通常はプランジベースといえば、ルーターのメーカーから供給されたものを使用している人がほとんどだと思います。でもルーター自体は良くても、プランジ機能に不満を持っている人は意外と多いはず。

現在のところ、Porter Cable 310 , Bosch Pro10/20 1608 , DeWalt 670 などに対応しているそうです。これらはルーターというよりはトリマーに属する小型のものですね。これらの機種で精度の良いプランジベースが欲しいという方にはぴったりではないでしょうか?

小型ライトも付いていて、なかなかパワーツールジャンキー心をくすぐります。

Micro Fenceのホームページはこちらです

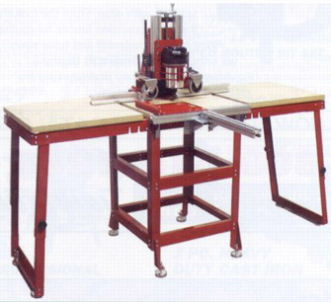

Router Latheで有名なLegacyの新製品です。

Router Latheとはルーターと木工旋盤を組み合わせたもので、旋盤だけではできないスパイラルなどの複雑な形をルーターを使って作っていくものです。

今回の新製品はオーバーヘッドルーターと呼ばれる部類に属するマシンです。通常テーブルの下にルーターを固定しますが、これはその名の通り、テーブルの上に固定するものです。このため、加工材が見やすく、高さの調整も容易で、ビットの交換もしやすいというものです。ホゾ穴の加工などに便利そうですね。

Legacyのホームページはこちらですが、June/8/2005 現在、この情報はまだ載っていないようです。

出典:American Router #10 July/August,2005

お気に入りのForrestの10インチのブレードです。いろいろな雑誌で絶賛されているだけあって、切れ味は抜群です。そんなブレードですが、やっぱり使っているうちに切れ味が落ちてきました。先日堅いサクラ材を切ったところ、写真のようにみごとコゲコゲとなってしまいました。ブレードのマークも丸く残っているし、そろそろ研ぎに出した方がいいようです。刃をよく見てみると、なんと汚いこと。ピッチ(ヤニ)がこびりついているし、これじゃぁいい切れ味は期待できません。

日本でも研いでくれるとこはもちろんありますが、木工ショーでアメリカにいる時に合わせて、Forrestが自ら行っているシャープニングのサービスを利用してみました。郵便で刃をForrestの工場へ送ればシャープニングをして返送してくれるというものです。

チップが欠けていた場合は取り替えるサービスもあるそうです。私の場合は見たところ、研ぎだけで十分なようです。

ちなみに料金は私の持っている10インチ40Tで20ドル。その他に送料手数料が7ドル、合計で27ドルかかりました。

戻ってきたブレードで試し切りしてみると、うわ~!!これはすばらしい!!元の切れ味が復活です。堅いサクラでも力をいれなくてもす~っと切れるし、切り口もジョインターをかけたように滑らかです。さすがForrest。最高の切れ味です。(これからはもっとこまめにシャープニングに出そうっと)

こちらがForrestのホームページになります。http://www.forrestblades.com シャープニングの他にもボア(中央の穴)のサイズを大きくしたり、小さくしたりといったサービスもあるようです。このサービスを上手く利用すれば日本のテーブルソーでもForrestの刃が使えるかも。

クランプの有名メーカーであるBesseyから新しいクランプが出ました。

Besseyといえばパラレルクランプやバイスグリップが有名です。日本ではクランプといえばポニークランプに代表されるような、水道のパイプを使ったクランプが主流です。でもアメリカではもっと使いやすく、入手も容易なBesseyのようなパラレルクランプが主流です。(写真の赤や灰色のクランプ)

またバイスグリップ(写真右上のクランプ)はガシっと固定することができ、これは一度使いはじめると手放せないほど重宝です。

そんなBesseyから新しいスプリングクランプが出ました。バイスグリップのようにアゴの幅が調節できるのがミソです。値段も数ドルと安いので、大量に購入したいですね。(You never say you have enough clamps!)

プレーナー(自動カンナ)やジョインター(手押しカンナ)を使っていて不満な点といえば2つ。

1つは騒音が大きなこと、そして2つめは釘などの金属片で刃を欠いてしまった時などには研ぎ直さなければならないことでしょう。そんなとき便利なツールとしてスパイラルカッターヘッドというのが最近ポピュラーになってきました。

従来のカッターヘッドは直線の刃を2枚から4枚を円筒状のカッターヘッドに固定したものですが、これはスパイラル状に配置したものです。

これらはスパイラルカッターヘッドと言われます。これにより刃が材に当たる面が連続的になり、騒音を軽減できるというものです。(実際に聞きくらべたことがないのでわかりませんが)このスパイラルカッターヘッドも2種類あります。1つはフレキシブルなカッターをスパイラル状に配置するもの。(写真左)そしてもう1つは四角形をした小さなカッターをネジにていくつもスパイラル状にならべて固定するものです。後者はヘリカルカッターとも呼ばれます。(写真右)

特に後者は4隅を使えますので、もし欠けが発生しても90度回して固定しなおすことにより、4回分使えることになります。通常のカッターはHSSが主流で、カーバイドは大変高価ですが、これは形状も小さいのでカーバイドを使用してもそれほどの値段にはなりません。しかも四隅が使えるので4倍以上長持ちです。予備に高価な刃をそろえなくても、小さな四角形の刃を何枚位かそろえておけばいいことになります。ショップのダウンタイムも最小限にできます。

最近各社からこのようなカッターヘッドを使用したプレーナーやジョインターが発売されています。またレトロフィットのキット(すでに発売されているプレーナー、ジョインターの交換用キット Sunhill , Jet, Powermatic, Delta, Grizzly, Bridgewood, Reliant, AMT, Sears , Rigidna などなど)を発売されているメーカーもありますので、こちらを使用すれば、手持ちのプレーナー、ジョインターを簡単にグレードアップできます。

プレーナーから出てきた材に「つ~」っと欠けによる線を見つけたときはショックですが、これでしたらドライバ1本でカッターを90度回せば簡単にもとの切れ味になります。

日本の木工愛好家やプロの中で一番読まれているアメリカの雑誌といえば "Finewoodworking "ではないでしょうか?最近は内容が平易になってきたとはいえ、この雑誌を100%活用している人は少ないはず。

私を含めて、パラパラっと写真を見て、面白そうな記事があったらさっと読んでみるといった程度ではないでしょうか?

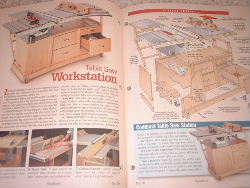

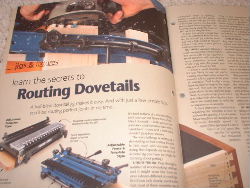

そんなアナタにKnotty Workshopが自信を持ってお勧めする隔月刊誌が2誌あります。" Shopnote "と" Woodsmith "です。

Shopnoteはもしご自分の工房をお持ちなら、きっと満足すること間違いないです。この雑誌は作品の作り方を紹介するのではなく、工房に関する記事に限定されています。アメリカと言えどもアマでしたら、自分専用の木工房を持っている人ばかりではなく、平日は車庫として使っているところ工房として使用するとか、地下室の一角を使っているとか、狭い工房をいかに効率よく使うかというのは日本と同じです。

そんな自分の城をいかに作り上げるかということに的を絞った雑誌です。機器のレイアウトからダストコレクション、収納式のワークベンチ(作業台)、ツール収納箱の作り方など、アイデア満載の記事が多数あります。また工具や治具を手作りを紹介もあり、大変に役立ちます。

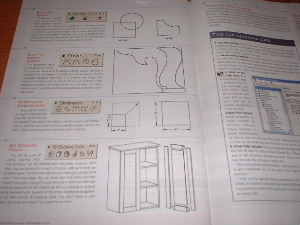

以前は木工旋盤を手作りするという記事があり、これが面白かったです。ホームセンターで買える部品を組み合わせて立派なレイズのできあがりです。左側はオーバーヘッドルーターです。ホゾ取り機として使用します。このように手作りの工具の情報も満載です。

もう1誌は " Woodsmith "です。1回につき2から3ぐらいのプロジェクトに限定して作り方を詳しく説明してくれます。それもイラストが多用されているために、英文を全く読まなくてもかなりの程度まで内容を理解できます。作品の紹介の後に必ずカギとなるテクニックの詳細が紹介されます。

例えばテーブルソーでフェンスを斜めに使ってモールドやドアパネルの曲線を削るようなテクニックを使用した場合は、(こんな感じのテクニック)その後の記事でこのテクニックについて詳しく説明がなされます。こんなところが初心者にも読みやすいのですね。

欧米の雑誌は一般に文字が多く、イラストが少なく分かりづらいというの多いのですが、この2誌に限っては、いかにイラストや写真を多用して簡単に分かってもらうということに主眼を置いているようです。

因みにこの2誌は兄弟誌です。出版元は同じです。私は10年近く前から愛読していますが、毎回届くのが楽しみです。ページ数も少なくその分内容が濃く、楽しめる割合が高いです。" Finewoodworking "が全体の10%しか楽しめないとしたら、これらの雑誌は80%以上は楽しめます。(ちょっと言い過ぎか?)

Woodsmith

Shopnotes

毎度お世話になっているハドソンリバーさんでも購読の申し込みを受け付けています。

曲線も引ける本格的な墨付け器です。セミプロ以上向けです。天井に取り付けてパソコンと連動させてレーザーの線を出します。

CADからの図面をそのままパターン化できますので、板取りの際にとても便利です。これですと能率的だし、ミスもぐんと減りそうですね。

私だったらLatheの上に付けてCritical Pointを示すように使いたいです。これだったらDupulicationの能率と精度がぐんと上がるでしょう。

少量多品種を作っている小さな工房には便利かもしれませんね。品種の切り替えが素早くできます。

古道具のオークションです。現在ではヤフーオークションのように、インターネットを使ったオンラインのオークションが一般的となりましたが、これは昔ながらの、オークション会社が主催するものです。

今年で25年目だそうで、18~19世紀頃の道具を中心に出典されるようです。オークションに参加したい人は申し込めば、出典予定の品がカタログで確認できます。実際にオークションの場面に立ち会わなくても、ファクスで自分の欲しい品と希望価格を申し込めます。

カタログを見ると、ずら~っと並んだ古道具に圧巻です。昔ルーターがなかったころに、几帳面を削るためのカンナなど、種類の多さに驚きます。

オークションに参加しなくても、このカタログを眺めているだけで木工の歴史と奥深さを感じられます。

(出典:Brown Auction Services : Catalog #25 )

(追記)その後オークション会社から結果の連絡がありました。左側に写真に映っている、" Sandusky Evony and Ivory Center-wheel Presentation Plow Plane "がこのオークション至上最高値で落札されたそうです。

はじめは700万円程度からセリが始まり(この最低価格にも驚き!)、どんどん値段があがり、最後はナント1200万円で落札されたそうです。

日立から発売になったCompound Mitersawです。(日本語で言えば卓上丸ノコ)今流行りのレーザーガイドが付いているのはもちろんですが、このマイターソーは角度のエンコーダーが付いていて、手元のハンドル部分で、Miter Angle , Bevel Angle の2種類が読み取れます。

Miter Angleとは材を上から見た時の角度切りのことです。ハンドルを左右に動かして調節します。Bevel Angleとは材を手前横から見たときの角度です。ノコ刃が倒れる方向の角度です。

いずれの角度も小数点以下で読み取れます。精度はプラスマイナス0.5°だそうです。またリセットボタンが付いているので、任意の角度から、角度を相対的に設定できるのも使いやすいところです。

ノコ刃は12インチの大型です。これで$370は安いですね。

出典:Wood #160

Portable Doweling Systemと呼ばれる電動工具の紹介です。Dowelとは日本語で言うダボのことです。

ビスケットジョイナーを持っている人は、「ダボジョイナー」といえば機能が理解できると思います。

私の場合、ビスケットジョイナーを使いはじめてからは、ダボの出番がめっきりと少なくなりました。それでもビスケットでは横にはみ出してしまうような所では、時々ダボのお世話になります。

そんな時にこのDowling Systemが便利なようです。2本のドリルが平行に出ていて、フェンスを調節することにより、ピタっと位置決めが出来るようです。ダボの直径も6mmから12mmと実用上は十分です。

(出典:Woodshop News : October/2004 )

私はズボラなので、おおまかな寸法とスケッチのみで家具を作りますが、きちんと設計図を書いて、その通りに作成するという人も多いと思います。

その際にPCでCADソフトを使って図面を作成する人も多いでしょう。JW_CAD , Auto CAD , HO_CAD , CANDYなど、いろいろなCADがあると思います。

American Woodworker誌で「家具作り」という視点で、CADソフトの比較調査をした記事があります。

Windows用が13本、Mac用が2本のCADソフトを比較検討しています。3Dが出来るか、カーブの描写は容易か、各部の寸法を容易に変えられるか、など9項目にわたって評価しています。

値段も安いものは$30から、高いものでも$150と入手しやすい値段ですね。

見事 American Woodworker誌の Editor's Choice の栄冠に輝いたソフトは、なんと9項目の評価項目が満点のソフトでした。

このようなCADソフトを入手して、使いこなせば家具作りの能率も上がるし、作るのが楽しくなりますね。特に3Dツールが便利そうです。平面に書いたものを立体的に見たり、各パーツをバラバラに展開したりと、面白い使い方ができます。

(出典:American Woodworker #109)

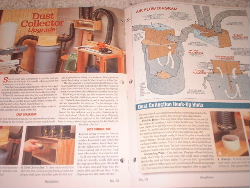

最近の日本ではアマチュアの木工家を中心にサイクロンブームが沸き起こっています。自分で板金をしてブロアを付けてサイクロンを自作なさっています。その完成度のレベルはとても高いです。いろいろなホームページを拝見させて頂きますが、ヒェ~と驚きの連続です。

数あるアメリカの木工雑誌のひとつである、Workbenchの8月号でサイクロンの特集がありました。

サイクロンに限らず、ダストコレクター全般について解説されており、とても勉強になります。これからサイクロンを導入しようと考えておられる方、参考になさってみてはいかがでしょうか?

Deltaから新しいダストコレクターが出ました。フィルターに今までの布フィルターに代えて、プリーツペーパーのフィルターです。ダストを落とすために内側をゴリゴリとこするハンドルも付いています。

この形ってどこかで見たことがありますよね。そうです。ライバルメーカーJETとそっくりです。

もうひとつはハンドツールです。そうです。あのステーショナリーツールのデルタからハンドツールです。しかも安い!というか、見るからに安物です。18ボルトのコードレスツール群で、フラッシュライト、サンダー、ジグソードリル、ブラッドネイラーそれにサーキュラーソーと6点セットで210ドルです。(2万円ちょっと)これって本気で売る気なのでしょうか?それともステーショナリーツールを買ってくれた人へのオマケとして用意されたものなのでしょうか?

JETとそっくりのダストコレクターに安物のコードレスツール。デルタよぉ~!大丈夫かぁ~?

SearsのCraftsmanから新しいテーブルソーが出ました。形はハイブリッド型とキャビネット型です。(コントラクターズ型はもう過去のものになりつつあります。)

いまテーブルソーのホットな戦いといえばハイブリッド型です。Craftsmanも従来のコントラクターズソーには新製品を導入せず、ハイブリッド市場に殴り込みのようです。これでハイブリッドはDeWalt,JETそれにCraftsmanの三つ巴になりました。

驚くべきはその値段です。写真のハイブリッド型はオプションの違いによって530ドルと650ドル。これは安い!

キャビネット型はなんとBeisemeyerのリップフェンスがついて950ドルという安さです。

右下にある赤い膨らみの部分は、ブレードを傾けたときの、モーターのための逃げのスペースです。(使いやすさを考えたレフトチルトです。)

これから各種木工雑誌で、これらテーブルソーの試用レポートが掲載されることでしょう。どんな評価がされるのかが楽しみです。

Searsといえば、全米各地のショッピングモールによくあるデパートです。そこの工具売り場にあたりまえのように、このような本格的なテーブルソーがあるのですから、さすがDIY王国のアメリカは進んでいますね。お母さんが洋服を見ている間に、お父さんはテーブルソーですか?(出典:Searsのホームページより)

テーブルソーに関しての詳しい説明はこちらをご覧下さい。

デルタからDown Draft Tableの廉価版が出ました。$130です。Down Draft Tableとはサンディングの時に使用するもので、この上に木材を置いて、サンディングをする際に発生する粉じんを下へ吸い取るというものです。

今までは1/2馬力と1馬力の Down Draft Tableが出ていましたが、それぞれ$480,$680と高価でした。(写真下)

今度の Down Draft Tableは4インチのダクトポートが付いており、自分でダストコレクターを接続して使用するものです。したがって前出の2機種と違って、スタンドアロンで使用するものではないです。

でも待てよ~。このようなただのハコだったら、自分でパンチングメタルか網を張った箱を作れば Down Draft Tableが出来るよな~。それとも中の構造に、空気の流れを制御する何かヒミツがあるのでしょうか?今度木工ショーに行った時に確認してきましょう。

出典:Fine Woodworking #170

数年前にDewaltからチャージャー兼ラジオというのが発売されました。これは通常のラジオにコードレスツールのバッテリーチャージャーが付いたものです。おもに建築現場などで働く人がラジオを聴きながら仕事ができるようにと考えられたものです。

これがなかなかの人気だったらしく、今度はBoschも参入しました。こちらはもっとごっついです。

3メートルの高さから落としても大丈夫という頑丈な作りになっていて、もちろん防水防塵です。ラジオの他にCD/MP3プレーヤー付きも選択できます。これで好きな音楽を聴きながら仕事ができるわけですね。しかもコードレスバッテリーに充電ができるし。

ちなみにお値段はラジオのみが$150でCD付きが$180です。(出典:amazon.comカタログ Spring 2004/#435)

グリズリーから嬉しいお年玉が届きました。2004年版のカタログです。例年ですと前年の秋頃に発行されるのですが、今年はずいぶんと遅れましたね。

500ページ以上あるオールカラーのカタログを開くとツールの山です。パワーツールジャンキーにはたまらない一冊です。昨年以上に"NEW"の文字が多く、新製品が多いことがわかります。これら新製品は今年の木工雑誌のツールテストに登場することでしょう。楽しみです。

グリズリーの強みは台湾での生産と、代理店を通さない直販による、徹底したコストダウンにあります。他のメーカーよりも半額近い安さです。アメリカでいま最も成長しているツールメーカーの一つだと言えます。

写真右下のキャビネットソー などは、なんとデルタのコントラクターズソーより安い値段で買えます。各種雑誌の評判も上々で、商品テストの結果Best Toolに選出されることもしばしばです。

最近は日本の業者も目を付けたようで、写真左の14インチのバンドソーは同一製品を日本の業者が自社ブランドとして販売しているところもあります。(台湾の生産者から直接購入しているのでしょうか?)日本からグリズリーの商品を購入すると、製品は太平洋を一往復することになります。このような業者が出てくれば、グリズリーの商品が手軽に日本で入手できるようになりますね。

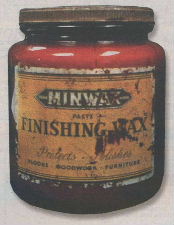

MINWAXというメーカーをご存知でしょうか?アメリカのホームセンターや金物屋ならどこにでも置いてある、仕上げ材のメーカーです。創業はニューヨークのブルックリンで、今からちょうど100年前の1904年だそうです。ルーズベルト大統領の時代です。

創業当時は名前の通り、ワックスが主体だったのでしょうね。現在ではウレタン系やアクリル系など木部仕上げ材を全般に扱っています。

私もいくつかMINWAXの製品を使用したことがありますが、" Paste Finishing Wax " という製品がお気に入りです。シェラック仕上げでもオイル仕上げでもウレタン仕上げでも、最後にこのワックスで仕上げると、つや消しでしっとりした、なんとも肌触りが滑らかな仕上がりになります。

" Finish the Finishing " という言葉があります。仕上げを仕上げるということです。ノッティーワークショップにはこのワックスが最後の仕上げとして必需品です。

(以前シェラックプレゼントでシェラックを受け取った方にはこのワックスを少量同封しましたので、良さがお分かり頂けたと思います。)

写真右上がアンティークのPaste Finishing Wax、右下が現在の製品です。

出典:Woodwork News / January 2004

狭い隙間でもネイルが打ちやすいように、30度の角度を持たせたものです。

いままでは15または16ゲージのフィニッシュネイラーはアングルのものが主流でした。これに対し18ゲージのブラッドネイラーはストレートタイプが主流でした。私の知る限りではこのような角度を持たせたブラッドネイラーは初めてです。価格は120ドルです。ストレートタイプのブラッドネイラーが90から120ドルしますので、価格はそれほど変わりません。

クリップ(ネイルが束になったもの)は当然のことながらアングルタイプでなければなりません。値段はいままでのストレートタイプのクリップとそれほど変わりませんが、扱う業者は限られそうです。

使用できるネイルの長さは1インチから2インチまでです。他のメーカーのブラッドネイラーは5/8インチから2・1/2インチ程度まで使用できますので、ちょっと選択の余地が少なくなりそうです。

すでにストレートタイプのブラッドネイラーを持っていて、狭いところに釘を打ちたいといった場合に活躍しそうですね。製品名はQuicknail 1850-2 です。

一つだけ気になったのが、Sigle Fire Modeではなく、Bump Fire Modeしかないことです。Sigle Fireとはある手順を踏まないと作動したいことです。つまり:

1/ネイルガンの先端を材に押し付ける

2/トリガーを引く

という一連の動作です。次に作動させるにはトリガーを離して、ネイルガンを材から離したあとでなければ作動しません。

これに対してBump Modeはトリガーを引きっぱなしで、ネイルガンを材に押し付けるだけで次々とネイルが打てるモードです。(2X4建築で使用するフレーミングネイラーはこの動作で使用することが多いようです。)トリガーを引きっぱなしで、ネイルガンの先端が身体の一部に触れただけでも動作してしまいます。

Single Fire Modeで動作できるように改善してもらいたいものです。

ネイラーについてやゲージなどの説明についてはこちらで詳しく解説しています。ご参考まで。

出典:American Woodworker #103

2002年までの過去の記事はこちらに移しました。